変温動物は気温が下がると体温も低下するので自動的に休眠状態になる。一方、体温を維持する恒温動物は冬でも生活できるが、クマやリスなどは冬眠する。なぜ冬眠するのか——。代謝を制御し、蓄えた餌や脂肪をちびちび消費して冬場を乗り切るため、というのが大きな理由だが、詳細なメカニズムはまだまだ解明されていない。しかし「生と死」という大きな命題へとつながる奥の深い研究なのだという。

イラストレーション/北澤平祐

変温動物は気温が下がると体温も低下するので自動的に休眠状態になる。一方、体温を維持する恒温動物は冬でも生活できるが、クマやリスなどは冬眠する。なぜ冬眠するのか——。代謝を制御し、蓄えた餌や脂肪をちびちび消費して冬場を乗り切るため、というのが大きな理由だが、詳細なメカニズムはまだまだ解明されていない。しかし「生と死」という大きな命題へとつながる奥の深い研究なのだという。

北海道・登別温泉町にのぼりべつクマ牧場という観光施設がある。ロープウェイで標高550mまで上ると、3月の牧場は深い霧としみるような寒さに覆われていた。だが、そこで飼育されているクマたちは元気に歩き回っている。たくさんの観光客に見つめられる彼らは、マイナスの気温の中でも思いのほか活動的だ。

ここで一つの疑問が浮かぶ。クマは冬になると冬眠する動物ではないのだろうか? なぜ牧場のクマたちは冬眠しないのか——。

その問いを投げかけると、北海道大学低温科学研究所の山口良文教授は言う。

「クマ牧場のクマが冬眠しない理由にはさまざまな説があります。例えば、その一つが体は冬眠したい『冬モード』になっているけれど、餌や人目もあって刺激が多いからなのではないか、というものです」

生き物には変温動物と恒温動物がいることはよく知られている。恒温動物の中には、日中のある時間だけ体温を下げたり、長期間低体温を保ったりする異温動物という分類がある。恒温動物は摂取した餌のエネルギーによって体内で熱をつくり体温を保持するわけだが、餌のない冬の季節には体温保持が難しい。異温動物がそんなときに自ら熱をつくるのをやめ、低体温になってその時季を乗り切るのが「冬眠」だ。

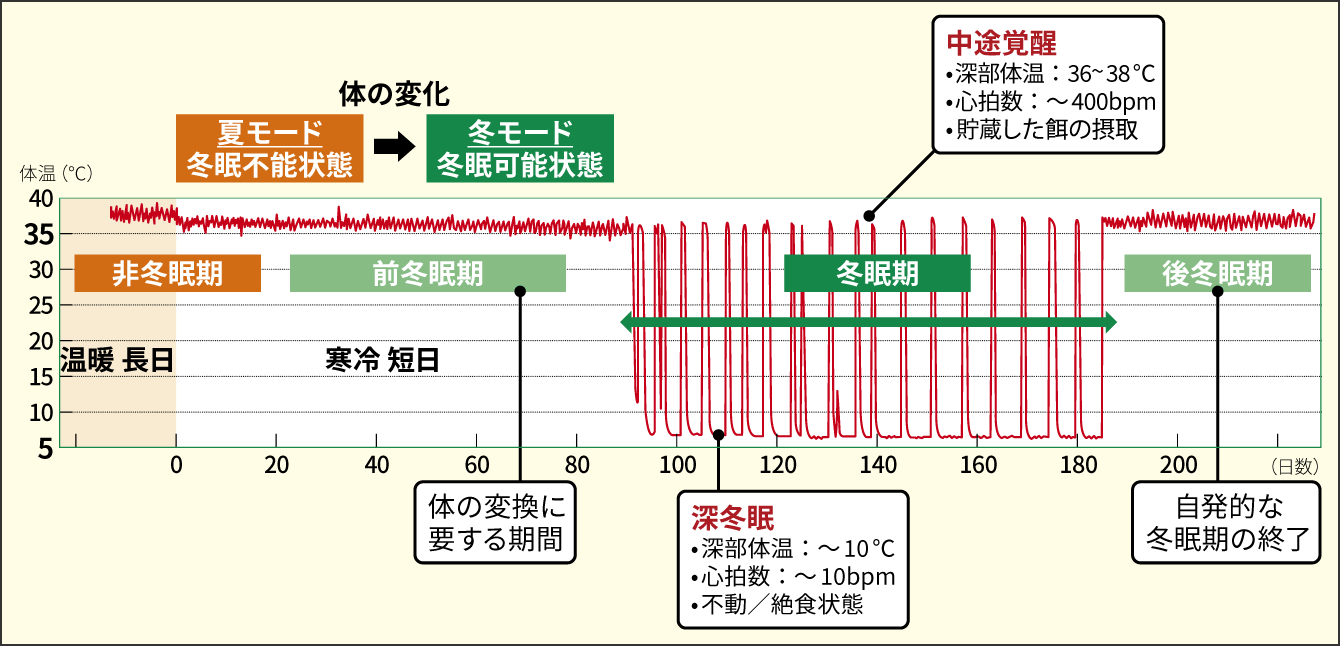

本来、クマは冬眠に入る際、夏から秋の終わりにかけて餌を大量に食べて体に脂肪を蓄え、暗い穴蔵の中にこもって体温を30°Cくらいまで落とすという。そして冬の間まどろむように冬眠している。こうした冬眠のタイプを「脂肪貯蔵型」と呼ぶ。対して、冬眠動物の中にはハムスターやシマリスのように、餌をため込んで保存し、冬眠と覚醒を繰り返しながら栄養を摂取する「餌貯蔵型」がある。冬眠中のハムスターが低体温でいられるのは実は4、5日が限界で、数カ月の冬眠の間は、低体温の「深冬眠」という不動状態と、そこから起きてきて動ける状態とを繰り返している(図1)。この数日置きに起きるということ自体がかなり不思議で、蓄えた餌を食べるために起きるのではないかと思いがちだが、実は餌を抜いた状態や、そもそも餌がない状態で冬眠する「脂肪貯蔵型」のジリスでも、この繰り返しが生じるのだというから興味深い。

(冬眠代謝生理発達分野[山口研究室]ホームページより改変)

(冬眠代謝生理発達分野[山口研究室]ホームページより改変)

図1 冬眠動物の体の変化冬眠する動物は体の中に、条件によって冬眠する「冬モード」と冬眠しない「夏モード」を切り替える仕組みがある。その仕組みは何らかのタイマー機能を持っているという。

「起きる理由の説としては、免疫を活性化するためではないかという意見もあります。低温だとウイルスやバクテリアはほとんど増えませんが、カビは増えることができる。実際に、冬眠中にかびて死んでしまうコウモリの事例も知られています」

以上のような貯蔵するエネルギー源の違いによるタイプ分け以外の分類として、「義務的冬眠動物」と「条件的冬眠動物」という分類もある。

「前者は、体内で1年周期で回る概年リズムにのっとって決まった時季に冬眠に入る。後者は光と温度の条件を変えれば、夏でも冬眠をつくり出すことができます」

山口教授が主に研究しているのは後者だ。研究室では100匹以上のシリアンハムスターが飼育されており、外気温を低くした部屋で冬眠の研究が行われている。

冬眠中は死んでいるようにさえ見えるハムスターだが、それでも外気温をしっかりと感じ取っている。例えば、研究室の気温を24°C、20°C、16°Cと下げていくとき、冬眠しているハムスターの体温はそれに合わせて下がっていく。ところが、気温をさらに−4°C、−8°Cと氷点下まで下げ続けていっても、ハムスターの体温は決して0°C以下にはならないという。

「まったく動かないハムスターでも、周囲の気温が低くなりすぎると熱をどんどんつくります。つまり、何らかの仕組みで温度を感知し、体温を維持しようとするのです。低体温でも体温制御できる仕組みがどのようなものなのかは、いまだ分かっていないんです」

不思議なことはまだまだある。例えば、冬眠したハムスターは、たとえ外気温を低温で一定にしたままでも、数カ月たつと自然と冬眠をやめる。つまり、数カ月冬を過ごしたら春が来ることを予測している。これは「体の中に冬眠する『冬モード』と冬眠しない『夏モード』を切り替える仕組みがあって、その仕組みは何らかのタイマー機能を含んでいる」と考えられるのだが、それもまた「まだ分かっていないことの一つ」と山口教授は言う。

「冬眠には面白い現象がたくさんあります。しかし、まだまだ分かっていないことばかりで、それこそ小学生が抱くような素朴な疑問にも答えられていません。だからこそ、研究のやりがいがあります」

冬眠の研究に未知の領域が多いのは、その研究自体が困難な条件に満ちているからだ。冬眠動物は数多くいるとはいえ、クマやシマリス、ジリスといった野生の動物は研究室での飼育が難しい。そもそも義務的冬眠動物は1年に1度しか冬眠しないため、研究をしようにも非常に時間がかかる。

「遺伝子と現象の関係を調べるには、実験動物で交配を繰り返して、現象に関わる遺伝子を突き止める遺伝学という強力な手段があります。ネズミやショウジョウバエ、魚であればそれが可能ですが、1年に1度しか繁殖と冬眠をしない動物の場合、遺伝学の研究手法がほとんど使えませんでした。それが冬眠研究に未知の領域が多く残されている理由の一つです」

さらに研究室での飼育繁殖が比較的容易な冬眠動物であるハムスターでも、なぜか受精卵を取り出して顕微鏡で見ると死んでしまう、という課題があった。そのためハムスターでは、マウスで用いられたような遺伝学的研究が近年まで困難で、それも冬眠研究の壁になってきたという。

「最近はゲノム編集や胚操作などの技術の進歩で、ハムスターでも遺伝子操作が可能になってきています。その中で、私たちは解析を進め、冬眠に大事な遺伝子を探そうというアプローチをしているわけです」

では、こうした冬眠のメカニズムの解明は、私たち人間とはどのような関係があるのだろうか。

「冬眠動物は低体温になってもなぜ生き続けられるのかという疑問があります。例えば、臓器移植の際、摘出されたヒトの臓器は障害を防ぐため冷却しますが、それでも1日程度で機能が大きく損なわれてしまいます。それは酸素不足という理由だけではなく、実は長時間の低温に臓器が耐えられないからでもあるのです」

移植される臓器は劣化させないために低温で保存されるが、その低温そのものにも長くは耐えられない。だが、なぜ「冷やすこと」が臓器にダメージを与えるのかは、まだよく分かっていないという。

翻って冬眠動物を見ると、極端な低体温になっても臓器がダメージを受けないのはなぜなのだろう。その理由が分かれば、医療分野に応用できる何かが見つかるかもしれない(図2)。

(冬眠代謝生理発達分野[山口研究室]ホームページより改変)

(冬眠代謝生理発達分野[山口研究室]ホームページより改変)

図2 冬眠動物のすごい能力冬眠している「冬モード」の体についてはまだあまり解明されていない。これらのメカニズムが分かれば人間の医療に寄与することも多い。

「臓器移植のような極端なケースでなくても、脳梗塞や心筋梗塞の患者さんへの低体温療法では、免疫系を抑えるために体温を34°Cくらいまで下げることがあります。しかし、低体温療法も長く治療を続けすぎると臓器にダメージが残ってしまう。冬眠の研究はそうしたことにも寄与するかもしれません」

さらに冬眠研究からは、人間にも活動的な「夏モード」と省エネルギー的な「冬モード」の違いがある、という知見も得られるかもしれない。これは、人類の祖先は「冬モード」の体によって氷河期を乗り越えた、という考え方とも合う。

冬眠は古来の哺乳類に備わっていた機能であるという説が存在する。変温動物からの進化の過程で、哺乳類は体温が37〜39°C程度に固定され恒温動物となったが、その「体温の縛り」から再び抜け出して冬眠の能力を獲得する進化を遂げた動物がいる——との説だ。

「冬眠しない哺乳類は体温が15°C以下になると心臓が止まって死んでしまいますが、冬眠する哺乳類は夏と冬で体が違っており、冬眠する際は『冬モードの体』になることで冬眠できると考えられています。例えば、クマやジリスなどの脂肪を蓄えるタイプの冬眠動物は、秋にとても太り、体重が普段の2倍から3倍になる。そして、狭い巣穴にこもって絶食状態の冬眠により冬を乗り越えた後、春になって痩せ細って出てくる。人間で例えれば、身動きができない狭い場所で半年暮らすようなものです。普通の人間であれば脚がだめになるでしょう。しかし冬眠動物は冬眠明けに野山を駆け巡ることができる。それができるのは、彼らが脂肪をうまく燃やし、筋肉が落ちにくいという『冬モードの体』を持っているからかもしれないのです」

この「冬モード」の体の特徴が何かを明らかにすれば、寒さに耐えやすい体や冬眠できる体がどういうものかが分かるに違いない。この「冬モード」の体の変化には、脳の変化も当然含まれる。クマやジリスは秋の過食の状態のまま、冬になって巣穴にこもって絶食状態となる。普通に考えたらそんな状態では食べたくて気が狂いそうなものだが、彼らの食欲は冬眠の間は弱まっており、ある種の拒食症状態ともいえる。つまり、過食症から拒食症への切り替えが起きているのだ。

また、冬眠動物は冬になると血中コレステロール値が大きく上がることが知られている。実は人間でも、冬に血中コレステロール値が上がるという知見がある。そういう意味では、「人間でも『冬モード』があると期待できます」と山口教授は話す。

「研究によって、人間でも低体温や低代謝に耐えやすい体があることが見えてくると期待しています。もし、それに耐えられる体のモードに誘導することができるようになれば、脳梗塞や心筋梗塞の手術の際のリスクを減らせる。また、『冬季うつ』のように、夏と冬で気分が切り替わってしまう症例の理解にも、何らかの貢献ができるかもしれませんね」

一方で、冬眠と長寿は関係するのではないかという研究もある。1981年に科学誌Scienceに発表されたのは、寒冷環境下で冬眠したハムスターは冬眠しなかった個体より寿命が長かったという論文である。冬眠していた期間の分だけ寿命が延びたと考えられたことから、冬眠の間は加齢を止められるのではないかという考えが生じる。それは夢のある話のようにも思える。

もしも冬眠で寿命が延びるなら……とSFのようなことを考えるが、冬眠にもデメリットはある。

「まず冬眠に失敗して死ぬリスクが存在します。あくまでも冬を乗り切って、次の季節に自分の命をつなぐための戦略ですから、完全に安全ということは自然界ではないのです。また、冬眠の期間に活動できないことによる機会の損失もありますよね」

ところで、山口教授が冬眠の研究に引き付けられた背景には、「人はなぜ死ぬのか」「生と死の境目はどこにあるのか」という興味があるという。山口教授は敬虔なクリスチャンの家に育った。幼い頃から「生と死」への素朴な興味があり、大学では生物学を専攻した。

「だから、私の最初の興味は哲学的なものだったんです」

1990年代、山口教授が大学生の頃は、遺伝子から生命現象を捉える分子生物学が隆盛を極めていた時代で、遺伝情報解読やクローンの技術の進展が大きなニュースになっていた。

「例えば、出生前診断や人間のクローンについてどう考えたらいいのか。私には宗教的な背景もあったので、恐怖心を感じたこともありました。そうしたテーマをきちんと理解するためにも、サイエンスの勉強をしたいと思ったのです」

そんな中で出会ったのは、シマリスの冬眠を研究している近藤宣昭氏の研究だった。近藤氏には、『冬眠の謎を解く』(岩波新書)という著作がある。近藤氏の論文を読んだ際、山口教授は「1個体のシマリスが寒くて暗い部屋で、335日の周期で冬眠を繰り返していくデータ」を見て衝撃を受けたと振り返る。

「まさにロマンを感じたんです。何より冬眠は、先ほども言ったように、簡単な問いもいまだ解き明かされていない、謎に包まれた分野です。勉強すればするほど、生と死の境目がそこにはあるような気持ちにもなりました」

山口教授の研究へのモチベーションは、この言葉どおり「冬眠の分からなさ」にある。

「科学研究を行う中で理解を深め、その結果からさまざまな臨床応用に進んでいけばうれしいですね」

だが、それ以上にこんな思いがある。

「自分の研究が礎となって、科学が発展していくこと自体に喜びがあります。研究の中で小石でもいいから積めればいいし、その石が基盤となる大きさであればなおいい。生き物や自然に謙虚に学び、理解を広げていける可能性が、冬眠研究の素晴らしさだと思うのです」