途上国・新興国の経済発展や人口増加などを背景に食肉の需要が急増し、世界は近い将来、タンパク質の供給不足という問題に直面するとされている。しかし、食肉の生産をこれまで以上畜産に頼る選択肢は、環境負荷の面からも現実的ではない。そこで、牛や豚、鶏や魚の細胞を培養して作る「培養肉」や、ダイズや藻類など植物性のタンパク質を使う「代替肉」、さらに「昆虫食」など、従来の概念を変えるような新たなタンパク質獲得に向けた研究開発が行われている。

特集 タンパク資源新世紀 〈巻頭インタビュー〉

従来の概念を変える新たなタンパク質獲得手段

構成/飯塚りえ

従来のタンパク資源獲得に代わる「肉」の生産方法として、「培養肉」や「代替肉」といった言葉が聞かれるようになりました。

この背景には爆発的な人口の増加や、発展途上国の経済発展があります。国際連合の調査によると、2021年に78億7500万人だった世界人口は、2022年11月に80億人を突破しました。2050年には97億人に達すると推計されており、急増する人々の食料供給が大きな問題となっています。加えて、新興国では、経済的に豊かになっていくにつれ、食肉の需要がどんどん増加しています。

ウシの生産増は現実的ではない

そこで畜肉、特に牛肉の生産を増やしたいところですが、それには多くの資源を必要とします。農林水産省の試算では、1㎏の牛肉を生産するには、11㎏の飼料を消費します。飼料には主にトウモロコシが使われますが、生産に大量の水を使用するなど、環境への負荷が小さくありません。また反すう動物であるウシのげっぷには、多くのメタンが含まれています。メタンはCO2の25倍ほどの温室効果があるとされており、温暖化促進の要因の一つともなっています。そのため、食肉を賄うためにウシの生産を増やすという選択肢は将来を考えると、現実的ではないのです。

同時に人口増加、環境負荷といった問題とはまったく別の観点からも、培養肉や代替肉の開発が進んでいます。まず動物愛護の観点から、家畜を殺すことへの抵抗感です。また代替肉は、増えつつあるヴィーガンやベジタリアンという食の嗜好、宗教食に対応する形で支持されるようにもなっています。1980年から1995年の間に生まれた、テクノロジーが身近にある環境に育ったいわゆるZ世代にとって、ヴィーガンやベジタリアン、アニマルウェルフェアといったコンセプトが「クール」であるともされ、培養肉や代替肉を後押しする力にもなっています。

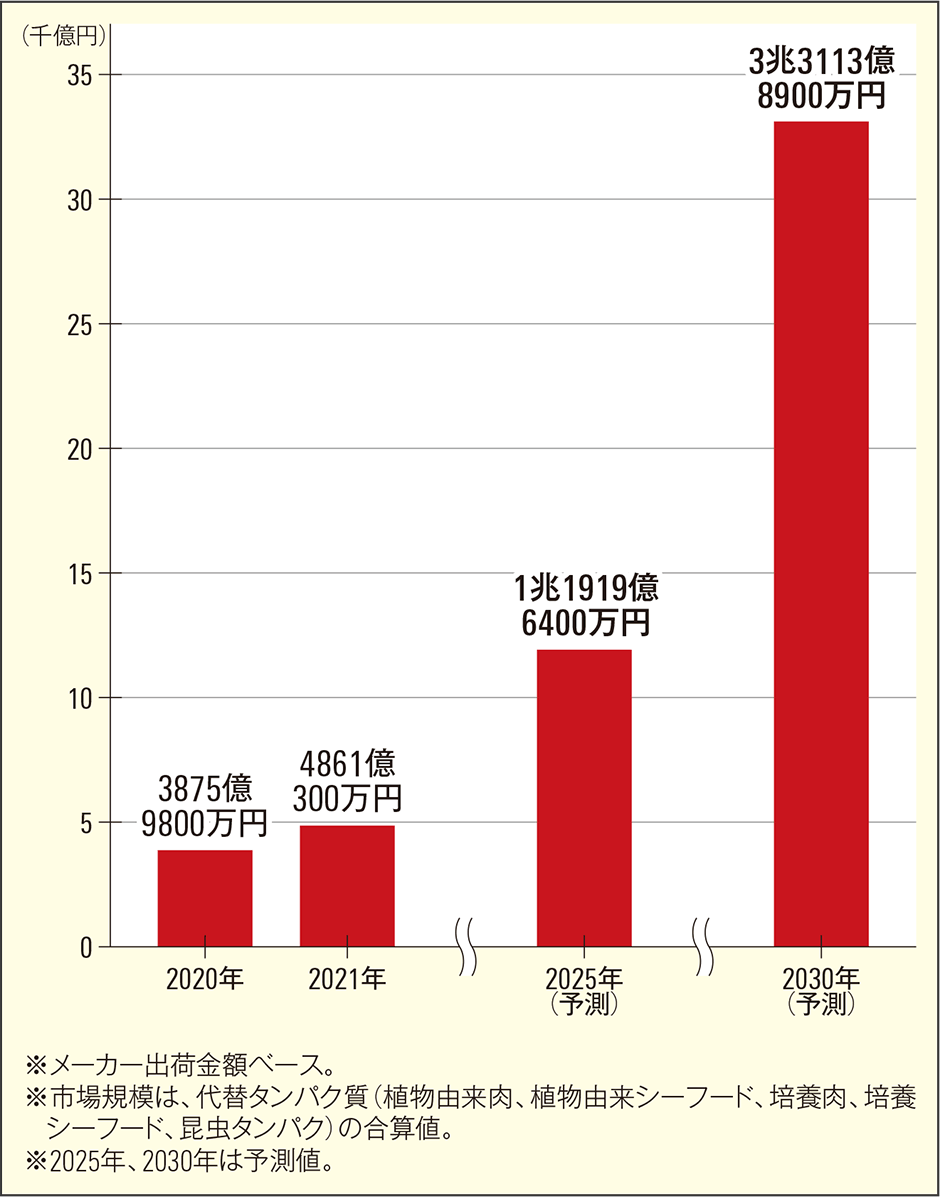

こうした社会的な背景と個人的な背景とが相まって、培養肉や代替肉の市場は世界的に活況を呈しています(図1)。

矢野経済研究所調べ(2022年)

矢野経済研究所調べ(2022年)

図1 代替タンパク質世界市場規模予測現在は植物由来の代替タンパク質が中心だが、今後培養肉の販売が可能になると一気に市場が広がることが予想される。

ウシ、ブタなど目的の動物から採取した細胞を培養して作る培養肉は研究開発が進んでいます。一方、植物性タンパク質、主にマメ類を加工して「肉」のように仕立てる代替肉や昆虫食、微生物の発酵や菌類を利用したタンパク質を使った代替肉はすでに販売されています(図2)。2040年の市場では、従来の肉、植物性の代替肉、培養肉が全体の消費を分けるのではないか、という予測もあります。

| タイプ | 代替⾁・⿂介類 | 代替乳・卵製品 | 昆虫食 | 藻類 | その他 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 植物由来 | 細胞由来 | 植物由来 | 細胞由来 | 昆虫 | 藻類 | 微⽣物、菌類 | |

| 概要 | ダイズ、エンドウマメ、リョクトウなどの植物性原料を使い、⾁の味や⾷感を再現した加⼯⾷品 | ウシ、ブタ、トリ、サカナ、エビなどから採取した細胞を培養して得られる⾁ | 植物性原料などを使い、飲⽤乳や乳製品、卵製品の代替品として作られた加⼯⾷品 | 発酵技術を⽤いて乳・卵成分を⽣産したものや、細胞を⽤いて⼈⼯的に乳・卵を⽣産したもの | コオロギ、アブ、ハエなどの昆⾍を原料として作られた加⼯⾷品や動物⽤飼料 | 藻類や微細藻類を増やして代替タンパク質を⽣産したもの | 微⽣物による発酵や菌類を⽤いて代替タンパク質を⽣産したもの |

図2 代替タンパク質の種類タンパク資源の不足に対応すべく、さまざまな手法が検討されている。

培養肉が最初に登場したのは、2013年、オランダ、マーストリヒト⼤学の⽣理学者マルク・ポスト教授がウシの筋肉組織2万本分を培養して作ったパテです。研究費等を含め制作コストが142gで約3250万円ということでも話題となりました。

その後、アメリカを中心に、大学の研究者らがスタートアップ企業を多く設立しました。培養肉の技術的な課題は2つあります。

一つは、大量生産におけるコストをどうやって抑えるかという点です。細胞を培養するにはアミノ酸やビタミンなどを含んだ培養液とともに、細胞の増殖や分化を促進する成長因子が必要です。実験室では成長因子にウシの胎児血清が利用されていますが、これが非常に高額なのです。

培養肉のもう一つの課題は立体化

各社、安価な成長因子の開発にしのぎを削っているのですが、日本には、100g 20円を目標に掲げるスタートアップ企業があります。肝臓の細胞を培養して上清の成長因子を利用することで独自の細胞培養システムを開発したのです。動物の体内に似た環境をつくり出し、その中で成長因子を作ることに成功しています。

大量生産と効率化は、どのように培地や栄養のコストを抑えながら大きなタンクで製造するかという問題ですが、こちらは時間が解決するでしょう。

培養肉のもう一つの課題は立体化です。基本的に細胞は平面で増殖していきます。しかし、肉として楽しむには立体にしなくてはなりません。

平たい細胞をいかに立体化するか、これも各企業の個性が出るところですが、細胞に電気的なストレスを与え、言ってみれば「筋力トレーニング」のような環境をつくって、培養肉をサイコロステーキ状にしてみたり、細胞をチューブ状にし、それを束ねて肉の塊を製造するというアイデア、キノコの菌糸などを細胞の足場になるような柱に見立て、細胞を立体的に植えていくというアイデアなど、いろいろな方法が模索されています。

東京大学と企業の共同研究では、細胞を刻み、酵素によって細胞間のつながりをなくしてバラバラにし、その後1億個ほどになるまで培養した後、コラーゲンを混ぜて型に流し込む、これを複数個並べて培養し、線維の向きがそろった薄いシート上の細胞の集合体を作ります。これを40枚ほど重ねて1㎝ほどの厚みにしたのち、さらに培養して1㎝角程度の培養“サイコロステーキ”にするといった方法を開発しています。

技術的な問題以外に、培養肉は、まったく新しい食品なので各国の認可という壁がありました。人に食べさせるのはもちろん、研究者たちが試食するのも禁じられている国がほとんどです。

これまで市販が認可されていた国は、食料自給率が低く食料安全保障の強化を進めるシンガポールのみでした。イスラエルは、アメリカに次いで培養肉の研究が盛んな場所ですが、テルアビブ中部の街にある培養肉のスタートアップ企業の試験的な施設で、培養肉を試食することができます。あくまでも試食で、販売はしていません。

「肉の味わいがない」代替肉

しかし2022年11月、アメリカ食品医薬品局(FDA)が動物細胞から作った培養肉を認可したことが発表されましたので、開発にいっそう注力する企業が増えるのは間違いありません。アメリカでは早晩、培養肉が市場に出るでしょう。

日本では、2021年11月、東京大学倫理審査専門委員会が培養肉の試食実験を承認したことを受けて、2022年3月に東京大学で国内では初めての試食実験が行われました。これによって、味や香りなどの官能評価が日本でも可能になり、培養肉開発に向け、一歩進んだことになります。

ただ日本では、まださまざまなルールが定まっておらず、販売に至るまでには、時間がかかりそうです。培養肉の販売については、日本を含めた国際的な市場でのルールが求められています。

「新しい肉」のもう一つの柱が、代替肉です。培養肉と異なり、代替肉はアメリカを中心に一定の市場を確保しています(図3)。

図3 市販されている代替タンパク質各種

植物性のタンパク質となると、原料はおのずとマメ類が主流になります。いわゆる代替肉といわれているものの多くが、ダイズまたはエンドウマメから作られています。

代替肉の課題は、「肉と言いながら、肉の味わいがない」ことですが、アメリカでは2011年にスタンフォード大学の名誉教授、パトリック・ブラウン氏が創業した「インポッシブルフーズ」から発売された代替肉が人気を博しています。同社は、肉のおいしさが、ヘモグロビンやミオグロビンに含まれるヘムという化合物に左右されることを突き止めました。そこで、ヘモグロビンに似た成分をマメ科の根粒の部分にいる細菌から採取して、それを酵母に組み替え、その色素を代替肉に添加するという方法で「肉らしい」代替肉の製造を実現したのです。「実際の肉と遜色ない」という声も多く聞かれるようで、大手ハンバーガーチェーンでも「植物性のミートパテバーガー」として販売され、日本でも食べることができます。

代替肉は、宗教上の理由から肉を食べられないという人々にも支持され、いくつかの代替肉は、例えばユダヤ教の「コーシャ(清浄な食品)」に指定されているものがあります。

培養肉や代替肉の分野で、日本は後れを取っているといわれますが、豆腐や味噌、納豆、醤油など、もともとダイズを食べる文化のある日本では、ダイズの研究が豊富です。

アメリカでは、一般の人にとってダイズは、搾って油を取るものです。油を搾ったカスにタンパク質が豊富に含まれているのですが、それはウシなど家畜の餌であって人の食べ物という認識はありません。ですからダイズへの考え方が日本とは大きく異なるのです。

植物性肉普及の一つのきっかけ

日本では、植物性油脂などを製造する大手企業が1957年、すでにダイズミートの研究に着手し、1969年には肉に近い食感を目指した製品を発売しています。その当時は、まだ今のような代替肉の概念もなく、市場もほとんどない状態で事業は赤字だったのですが、それでもダイズの可能性を信じて事業を続けてきた結果、現在のように代替肉が注目される時代が来たのです。現在の受注は当時の10倍にも上るといいます。

やはり日本にはダイズに関するマニアックな技術が眠っており、この企業では肉の種類や部位によって異なる食感の違いを再現すべく、60種以上の粒状ダイズタンパク質を開発しています。

またダイズの各成分を分けるさまざまな手法を有しており、その成分を加工して完全植物性の“豚骨ラーメン”も実現しています。チャーシューもダイズで作り、豆乳を乳化状にしたスープなど、かなり精度の高い仕上がりでした。こうした技術は、恐らく海外の企業は持ち得ないでしょう。長年のダイズタンパク質研究のたまものです。

他にも、油を取った脱脂加工ダイズではなく、ダイズ丸ごとを使用する、丸ダイズでの代替肉を製造している日本発の企業もあります。脱脂加工ダイズ特有の臭いを抑えられるうえ、高オレイン酸のダイズを使用するなど、ダイズの種類そのものにもこだわっています。しかも発芽させて用いるなど、ダイズを知り尽くした日本ならではの代替肉といえます。

日本にこのような環境があるのに、ダイズの代替肉がアメリカ先導という状況には残念な思いもありますが、アメリカの企業が製造している代替肉は、やはり味や食感を動物性の肉に近づけることを重要な課題としています。要は、植物性の肉を、従来の肉を食べていた人が「これなら、我慢できる」と言えるほどのレベルにすることが求められますし、それを先のスタートアップ企業が実現したことが植物性肉普及の一つのきっかけになったように思います。

むしろ日本ではダイズを食べるからこそ、動物性のタンパク質への代替品を必要としないという状況があるかもしれません。私も「日本には豆腐や納豆があるのに、わざわざ植物性の肉を食べる意味があるのか?」とよく聞かれます。

食肉だけでなく、“SUSHI”が広まったこともあって、魚の消費量も世界的に増加しています。すでに多くの魚は乱獲気味で、魚種によっては天然ものよりも養殖魚のほうが多いという状況です。そこで、魚についても培養シーフードや代替シーフードの開発が進んでいます。

この他、代替タンパク質としては、藻類やミドリムシ、また昆虫食などがあります。

新しいタンパク資源というテーマからは外れますが、現在は、あらゆる食材をテクノロジーの力で生産しようという研究が盛んです。植物性の代替卵が生産されていますし、培養牛乳、さらに母乳の成分を精緻に分析して代替母乳の開発に着手している企業もあります。

培養肉や代替肉が一般に普及したとしたら、スーパーには、「天然肉」「培養肉」「代替肉(ダイズ)」、「代替肉(藻)」などというラベルが並ぶようになって選択肢が増えるとともに、「肉」という概念も変わっていくかもしれません。

英国の元首相、ウィンストン・チャーチルは、1931年のエッセーで50年後の世界を「鶏の胸肉や手羽肉を食べるのに、鶏1羽を飼育するという不合理から解放され、部位を別々に育てるようになる」と予測しています。その予測から数十年遅れてはいますが、私たちはチャーチルが予言した技術を手に入れました。

これまで見てきた培養肉や代替肉の技術開発は、「フードテック」と呼ばれる新しい技術システムの一部です。フードテックとは、新しい概念なので定義が難しいのですが、私は、生産、加工、流通、消費というフードシステム全体にわたる新しい食の技術全般を指すと考えています。そのあらゆる場面で新しい何かが登場し、多様な食の風景が生まれようとしているのです。