新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大が続いている。ソーシャルディスタンスやマスクの着用など基本的な予防対策の徹底は言うまでもないが、一方、決め手とされるワクチンの開発・製造は、大学研究機関・製薬会社・バイオベンチャーなどがタッグを組んで、前例のないスピードで進められている。実用化への具体的なプランも聞こえてくる。開発現場の今をお伝えする。

特集 新型コロナウイルスの現実 各国で開発競争激化! 「ワクチン」の可能性

文/渡辺由子

新型コロナウイルスのワクチン開発が、各国で急ピッチで進められている。世界保健機関(WHO)によると、8月20日時点で30種類が臨床試験に入っているという。日本でも開発が進み、なかでも大阪大学ではさまざまなアプローチから、効果的で安全なワクチン開発に取り組んでいる。

まず、大阪大学微生物病研究所前所長の松浦善治教授に話を聞いた。同研究所は、1934年に感染症の基礎研究を目的に設立され、同時にワクチン開発と生産・供給を担う阪大微生物病研究会を設立。同研究会は大学発ベンチャー企業の先駆けで、日本発で世界初となった水痘ワクチンをはじめ、麻疹ワクチンや日本脳炎ワクチンなど、数多くの国産第1号ワクチンを開発する、創立86年の老舗ワクチンメーカーでもある。

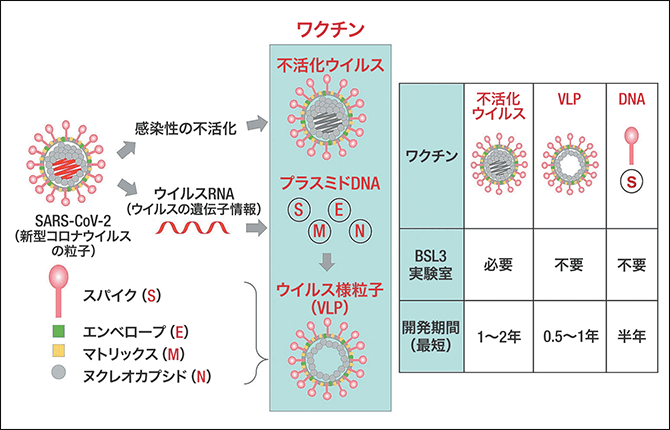

「大阪大微生物病研究所、阪大微生物病研究会、医薬基盤・健康・栄養研究所は連携して新型コロナウイルスのワクチン開発に取り組んでいます。大阪大微生物病研究所ウイルス免疫分野の小林剛教授らは『不活化ワクチン』を、私たちの研究グループは『VLP(Virus Like Particles:ウイルス様粒子)ワクチン』の開発を進めています。不活化ワクチンは、薬剤でウイルスの感染性を失わせて(殺して)、ウイルスが増殖しないようにしたものです。効果が高く、抗体の働く期間も長期に及び、ワクチンとして広く使われてきました。しかし、新型コロナウイルスそのものを扱うので、開発のための実験室は厳重な管理が必要です。病原体の危険性に応じて4段階に分類されるBSL(Biosafety Level:実験室・施設の安全管理レベル)で、新型コロナウイルスはBSL3の施設が必要です(最上位のBSL4はエボラウイルスなど)。ワクチン開発には効果や安全性の検証の期間が必要で、実用化までに通常は10年程度かかります。COVID-19の非常事態に対応するには、時間を短縮できる他のアプローチも同時に進めることが求められており、大阪大学大学院医学系研究科臨床遺伝子治療学の森下竜一寄附講座教授らは『DNAワクチン』の開発を進めています」(図1)

図1 新型コロナウイルスのワクチン開発大阪大学と大阪大学微生物病研究所、大学発ベンチャー企業などが、主に3種類のワクチンを最短の期間で開発するために奮闘している。感染性のない、VLPワクチンやDNAワクチンの早期開発に期待が高まっている。(図版提供:松浦善治)

偽のウイルスを用いる「VLPワクチン」

松浦教授の研究グループが取り組む「VLPワクチン」とはどういったワクチンなのか。

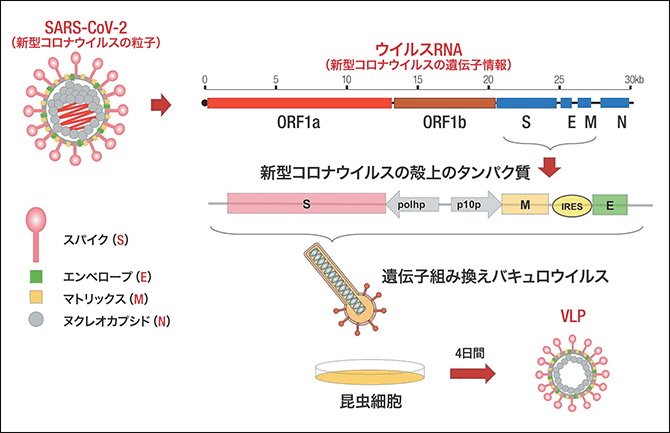

「ウイルスは遺伝子とそれを取り囲む殻から構成されており、新型コロナウイルスの殻の上を、『スパイク』を含めて3つのタンパク質が被っています。遺伝子組み換え技術を使って、昆虫にしか感染しないバキュロウイルスに新型コロナウイルスの3つのタンパク質の遺伝情報を組み込みます。この遺伝子組み換えバキュロウイルスを、蛾の幼虫の細胞に感染させると、細胞内では見た目は新型コロナウイルスそっくりなVLPが産生されます。このようなVLPは、ウイルス粒子としての特徴はありますが、感染力はありません。この新型コロナウイルスそっくりな粒子をもとにして開発するのがVLPワクチンです。VLPが体内に入ると、免疫機能が発動されて、抗体がつくられるという仕組みです。VLPには病原性や感染性がないことから、ワクチン開発の実験室がBSL3である必要はありません。また、実用化までの開発期間も、不活化ワクチンに比べて、かなり短縮できると思われます」

昆虫に感染するバキュロウイルスを利用するのに驚くが、「昆虫とヒトの細胞の構造は近い」と松浦教授は話す。アメリカで承認されているインフルエンザワクチンなどは、バキュロウイルスを使ったVLPワクチンで、実用化の実績があるのだ。

「現在、新型コロナウイルスのVLPワクチンは、産生条件の検討が終了し、2020年8月中にマウスなどの小動物に投与して、抗体の誘導活性を評価します。結果次第で、9月ごろからサルで実験に入りたいと考えています。ヒトでの臨床試験開始まで3年程度かかるとみていますが、非常事態下で一日も早い実用化が切望されているので、うまくいけば1、2年後にできるかもしれません。が、そうそううまくいくかどうか……。臨床試験で中和抗体価が感染者と同水準まで上がるかが、ワクチン開発の成否の指標になります。一方で、感染を増悪させる抗体の誘導も考えられることから、新型コロナウイルスの感染を防御し、増悪しないかをしっかりと観察しなければなりません」

松浦教授がバキュロウイルスと出合ったのは、イギリス・オックスフォード大学への留学時代だったという。先端医療の要となる遺伝子治療には、安全で効率良く遺伝子を体内に導入するための「ベクター(vector)=運び屋(ラテン語のvehereに由来)」として働く、「遺伝子導入ベクター」が必要不可欠。バキュロウイルスを利用して目的の外来遺伝子を昆虫細胞で大量に産生できるシステムを開発したところ、非常に産生効率の高いものができあがった。帰国する際に持ち帰り、日本でバキュロウイルスを感染症研究に取り入れたのは松浦教授が初めてだという。

図2 新型コロナウイルスの VLPVLPは、新型コロナウイルスの殻だけを使った遺伝子組み換え技術で、昆虫だけに感染するバキュロウイルスを用いることで産生できる。精製してワクチンにするが、病原性も感染性もない。有効性の実験が続く。(図版提供:松浦善治)

「帰国後の研究で、E型肝炎ウイルスのVLPをバキュロウイルスで大量に産生し、ウイルス粒子の構造を解析した経験があり、新型コロナウイルスでもVLPワクチンをつくれると考え、開発をスタートさせたのです」

イギリス、フランス両国の製薬企業が共同で、バキュロウイルスによるVLPワクチンの開発に着手し、2020年下半期の臨床試験開始を見込んでおり、順調に進めば2021年下半期の実用化の可能性が高いという。松浦教授らの国産VLPワクチンの実用化にも期待が高まっている。

開発の国内トップを行く「DNAワクチン」

大阪大学発の3つ目のワクチンが、同大の森下竜一寄附講座教授らのグループによる「DNAワクチン」だ。「核酸ワクチン」の一種で、現在ワクチン開発競争のトップを走るアメリカのバイオベンチャー企業の「RNAワクチン」も含まれる。森下寄附講座教授らは、日本のワクチン開発の先頭を切って、2020年6月30日からヒトに投与して効果や安全性を確かめる臨床試験を始めた。

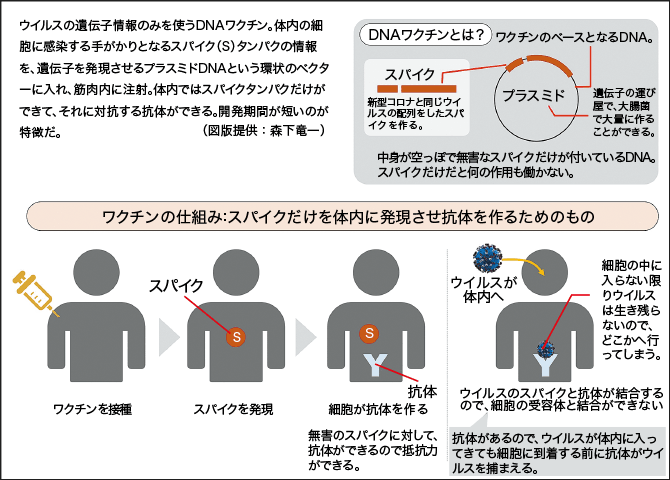

「DNAワクチンは、新型コロナウイルスの感染の鍵となる表面上のスパイクタンパクの遺伝子情報のみを使います。このスパイクタンパクの遺伝子情報を、『プラスミドDNA』といわれる環状のDNAに組み込みます。プラスミドDNAには遺伝子を運ぶベクターの役割もあります。無害なスパイクタンパクを体内で発現するプラスミドDNAをワクチンとして筋肉内に投与すると、体内でその偽のスパイクタンパクがどんどん増えていきます。偽のスパイクタンパクに対して、異物と認識して抗体ができていくのです。その後に新型コロナウイルスが体内に入ってきたとしても、すでに抗体ができているため、細胞に到着する前に抗体がウイルスを捕まえてしまい、感染を防ぐことができるという仕組みです」

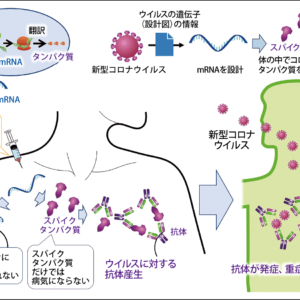

実用化間近とされるアメリカのRNAワクチンは、新型コロナウイルスの遺伝子情報をもとにして、ウイルスを構成するタンパク質をつくるための信号を発する、メッセンジャーRNA(mRNA)を人工的に合成してつくられるワクチンだ。mRNAをつくるという工程にひと手間かかることや、安定させて体内に投与するために、RNAワクチンでは、脂質ナノ粒子で封入しているそうだ。

「また、DNAワクチンもRNAワクチンも、普及している従来型の不活化ワクチンの製造工程に比べて、非常に簡便です。不活化ワクチンは、鶏卵にウイルスを打ち、卵の中で増えるウイルスのタンパクを抗原として抽出・生成してワクチンを製造しています。それを体内に打ち、抗体をつくるのです。新型コロナウイルスのような未知のウイルスでは、製造はかなり難しいと考えられます。その点、DNAワクチンとRNAワクチンは鶏卵不要です。DNAワクチンでは、環状のプラスミドDNAという遺伝子を運ぶベクターを使って、人間の身体の中で抗原をつくらせるというわけです」

DNAワクチンのメリットについて、森下寄附講座教授は次のように話す。

「新型コロナウイルスのスパイクタンパクの遺伝子情報のみを使うので、病原性はまったくなく、安全性は非常に高い。また、生産能力とコストについても、RNAワクチンと比較しても優位です。DNAワクチンでは、もとになるプラスミドDNAを大腸菌の中に入れて、大腸菌ごと増やします。例えば、ビール工場の酵母を増やす樽、と考えると分かりやすいですね。その増えた大腸菌をすり潰して、DNAワクチンのもとになるプラスミドDNAを取り出してつくるのです。短期間で大量生産ができるので、新型コロナウイルスのようなパンデミックなケースには向いているワクチンといえるでしょう。さらに、抗体の持続期間が短かったとしても、複数回の投与ができるというメリットもあります。もう一つ、新型コロナウイルスも変異が生じているといわれていますが、遺伝子情報が手に入れば、すぐに対応できることも、大きなメリットだと考えています」

図3 DNAワクチンの仕組み

森下寄附講座教授らは、1994年ごろから血管を再生する遺伝子治療に用いるために、プラスミドDNAの研究を行ってきた。そしてプラスミドDNAに、血管再生に用いられるHGF(肝細胞増殖因子)遺伝子を組み込んだ治療薬を開発。2019年には厚生労働省により、下肢などの血管が詰まって生じる慢性動脈閉塞症による潰瘍の改善を効能・効果として、条件・期限付きで承認された。国内初の遺伝子治療薬である。この実績をもとにして、新型コロナウイルスのDNAワクチンの開発に取りかかったのだ。

「プラスミドDNAをベースにして、血圧を上げるホルモン(アンジオテンシンⅡ)に対する抗体をつくる高血圧DNAワクチンによる高血圧治療薬の開発にも取り組み、2018年4月よりオーストラリアで臨床試験を開始しています。これらの技術がベースにあったため、新型コロナウイルスのワクチンに対しても、早期の開発が可能だと考えたのです。新型コロナウイルスのDNAワクチンでは、現在、小規模のヒト臨床試験を行っており、2020年の10月に500人規模の大規模な臨床試験に入り、2021年春の実用化を目指しています」と森下寄附講座教授は話す。

「一つのワクチンで全世界の人口をカバーすることは不可能で、複数のワクチンが同時系列で実用化され、投与されるのが現実的です。また、一つのワクチンが新型コロナウイルスに対する効果が低い、あるいは副作用が強いといったデメリットがあったとしても、他のワクチンが使用できればよいのではないでしょうか。私たちは、一日も早いDNAワクチンの実用化を目指しています」

さまざまなタイプの新型コロナウイルスのワクチンが実用化され、社会の安寧が戻ることを願うばかりだ。