秋の味覚と思われているが、実は一年中出回っているキノコ。天ぷらにしたり炊き込みごはんにしたり、そのまま焼いて食べても美味しい……。どこで、どんなふうに育つのだろうか? 食べ方は思い浮かぶが、その栽培過程などに目を向けると、残念ながら知らないことばかり。今回はキノコを取り上げ、専門家に分かりやすい解説を聞いた。

文/茂木登志子 イラストレーション/木村智美

秋の味覚と思われているが、実は一年中出回っているキノコ。天ぷらにしたり炊き込みごはんにしたり、そのまま焼いて食べても美味しい……。どこで、どんなふうに育つのだろうか? 食べ方は思い浮かぶが、その栽培過程などに目を向けると、残念ながら知らないことばかり。今回はキノコを取り上げ、専門家に分かりやすい解説を聞いた。

低カロリーでビタミンやミネラル、繊維質などが豊富なことから、健康に役立つ食材として人気があるキノコ。野菜の仲間なのだろうか? この質問に答えてくれたのは、キノコに詳しい信州大学学術研究院農学系准教授、山田明義さんだ。

「分類方法によって異なるのですが、総務省の家計調査では、キノコを野菜として分類しています。しかし、農林水産省の野菜の定義では、キノコ類は野菜ではなく『特用林産物』に分類しています」

特用林産物とは、「特用林産振興基本方針」(国の通達)において「主として森林原野において産出されてきた産物で、通常林産物と称するもの(加工炭を含む)のうち、一般用材を除く品目の総称」と定義されていて、キノコだけではなく山菜やクリ、木炭などさまざまな品目が含まれている。

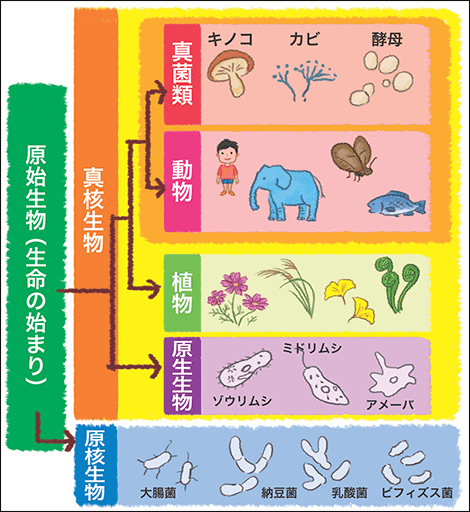

「キノコの分類はこのように一様ではありませんが、生物学ではキノコを『菌類』としています。細菌との混同を避けるために『真菌類』という場合もあります。そして、生物学的に見ると、キノコとヒトは、同じ仲間に属しています」(図1)

図1 真菌類と動物は同じ仲間!ゲノム情報を解析すると、真菌類と動物は共通の祖先を持つ同じグループに属していることが分かった。なお、真菌類は担子菌類と子嚢菌類に分けられる。

ここでは真菌類とするが、ここには酵母やカビが含まれる。キノコやヒトが同じ仲間ということは、ヒトはカビの仲間でもあるということなのか?

「38億年前に、海の中で一つの命が誕生しました。そこから始まった進化の初期、15~20億年くらい前に、DNAが裸のまま細胞の中に収まっている『原核生物』とDNAが細胞内で核膜に包まれて核を形成している『真核生物』という二つに大きく枝分かれしました。生物の遺伝情報を解明するゲノム解析が進み、キノコやカビ、酵母などの真菌類とヒトなど動物では、細胞の構造がよく似ていることが分かったのです」

真菌類には、水虫(皮膚糸状菌というカビによって生じる感染症)の菌も含まれている。ということは、ヒトは、水虫の仲間、ということだ。

「実は、水虫に特効薬がないのは、そのせいです。細胞の構造がよく似ているので、水虫の菌を殺す薬剤は、ヒトの細胞にも同様の作用を及ぼしてしまいます。だから、簡単にやっつけることができないのです」

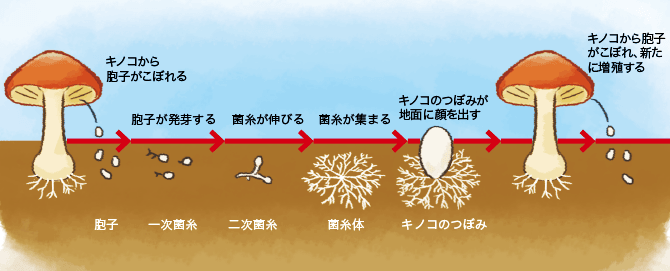

ここで、自然界でのキノコの一生(図2)について学んでおくことにしよう。

図2 キノコの一生キノコは植物のタネにあたる胞子が発芽し、菌糸を伸ばして増える。キノコ(子実体)の寿命は種によって異なる。

「始まりは胞子です。胞子の大きさは10μm(1㎜の100分の1)で、まんまるか細長い米粒のような、単純な形をしています」

胞子が風や水、あるいは動物の身体や排泄物などによって運ばれる。

「運ばれた先で、その種に好適な環境がそろうと発芽し、糸状の菌糸を伸ばしていくのは、真菌類の仲間であるカビと同じです」

養分は、自然界にある有機物だ。キノコには、枯れ木や倒木、落ち葉や木の実、昆虫を含む動物の死骸や排泄物などを分解する「腐生菌」と、生きた樹木の根から糖分の供給を受ける「菌根菌」がある。さらに「腐生菌」は、主に木材を分解する「木材腐朽菌」とその他に分けられる。シイタケやナメコ、エノキタケなどは前者で、マッシュルームは後者だ。栽培されているキノコのほとんどがこの「腐生菌」に含まれる。

さて、ゆっくり時間をかけて、キノコがこうした有機物を分解し、養分を吸収し終わると、その有機物は土に還る。キノコが「森の掃除屋」「分解屋」などと呼ばれるゆえんだ。

養分さえあれば、キノコは菌糸を張り巡らせ、いつまでも長生きする。そして温度や湿度などの刺激を受けると、地上に菌糸の集合体である子実体を作る。ちなみに、倒木や切り株など、木によくこの子実体が発生したことから「木の子」と呼ばれるようになったという。このひょっこりと顔を出した部分を採取し、私たちはキノコとして独特の食感や風味を楽しんでいるわけだ。

「土や落ち葉などの下から表に出てくると、太陽や空気に触れても損なわれない、丈夫な体が必要になります。それで菌糸が組織化されるのですが、その結果、食べると適度に歯応えのあるキノコ独特の食感が生まれます」

子実体は、植物でいえば花に相当する部分だ。花はタネを作るための一過程。キノコも同様で、命のリレーが本来の目的だ。また新しい命を生むために、ここから胞子を飛ばすのだ。

私たちにとって気軽にキノコ狩りのできる最も身近な場所といえば、やはりスーパーマーケットなどの野菜売り場だろう。キノコ各種が、季節を問わず、売られている。閉店間際に飛び込むと、おなじみのシイタケをはじめとして、エノキタケ、エリンギ、ブナシメジ、ナメコが顔をそろえていた。いつも見かけるマッシュルームやマイタケが見えないのは売り切れてしまったせいだろうか。

スーパーマーケットのキノコ狩りで収穫! 左上から時計回りに、エノキタケ、ブナシメジ、エリンギ 、シイタケ(原木栽培)、ナメコ、シイタケ(菌床栽培)。

「いずれも人工栽培されたものですね。季節を問わず流通するようになったのは、人工栽培が可能になったからです。自然の恵みを栽培するようになったのは、江戸時代にさかのぼります。しかし、シイタケが出る山に丸太を置いて、ナタで傷をつけた部分に飛んできた胞子が定着し、シイタケが出るのを待って収穫するという、とても素朴なものでした」

1943年になり、シイタケは「原木栽培」という人工栽培法が開発された。シイタケは木材腐朽菌なので、養分となるクヌギ、コナラ、ミズナラなど木を切り出し、適度に乾燥させたら、シイタケの菌糸を培養した種菌を植え付ける。その後、屋外で日当たりや通風などを管理しながら、時間をかけて菌糸が伸びるのを待つ。人工栽培とはいえ、自然の力を利用して栽培するので、キノコ(シイタケの子実体)の発生・収穫は春と秋の年2回だ。

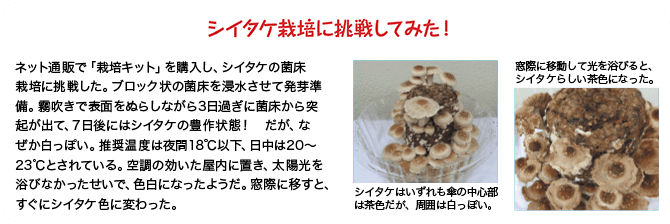

だが近年は、「菌床栽培」と表示したシイタケも多く見かける。もしかすると、原木栽培よりも流通量が多いのではないだろうか。

「菌床は、樹木を粉状に粉砕したおがくずをベースに、米ぬか、ふすま、おからなどのさまざまな養分と水を加えて成形し、蒸気釜で殺菌した培地です」

これに種菌を植え付け、湿度・温度管理ができる施設内で栽培する。年間を通じて出荷できるので、原木栽培より流通量も多くなり、価格も若干安いのだろう。

山や森に行かずとも、いつでもキノコが手に入るようになったのは、こうした人工栽培方法が開発されたおかげだ。ならば、庶民には高嶺(いや、高額すぎるので高値?)の花ともいえるマツタケも、人工栽培ならもっと気軽に手軽に味わえるようになるのではないか。期待が高まる。

マツタケが高値で取引される食材となったのは、需要と供給の関係において、圧倒的に供給量が少ないためだ。国際自然保護連合(IUCN、本部・スイス)が7月9日に公表した最新のレッドリストで、マツタケを絶滅危惧種に認定した。ランクは、絶滅のリスクが増大している「絶滅危惧Ⅱ類(危急)」で、3段階の中では最も低い。日本の環境省のレッドリストでは「準絶滅危惧」に分類されている。いずれも、人工栽培が困難であることとアカマツの病気や森林管理の悪化が原因とされている。

「キノコの一生の項で、養分の摂り方に関連して木材腐朽菌と腐生菌について触れました。実は、マツタケ発生に不可欠なのが、これらとはまた別タイプの菌根菌なのです」

木材腐朽菌と腐生菌で増殖するキノコは、酵素を出して、自分の力で自然界の有機物を分解し、菌糸を伸ばしていくことができる。ところが、マツタケは、アカマツの根に寄生する菌根菌の菌糸が伸びて子実体となったものだ。

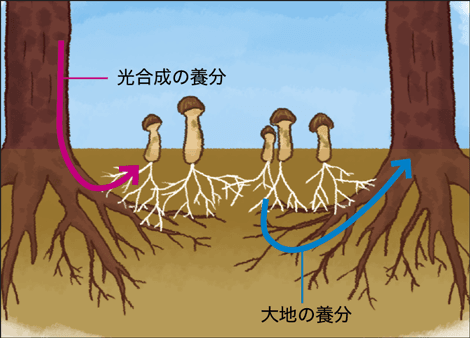

「マツタケの菌根菌は、アカマツが光合成で得た糖分をもらうと同時に、土壌中に広がる菌糸が集めた水分や窒素、リン酸などを木に供給し、木の根を病気から守っています。いわば、菌と根が持ちつ持たれつの関係で、共同生活を送っているのです」(図3)

図3 木の根と菌根菌~共生のしくみ木の根と菌根菌から伸びる菌糸がネットワークを形成。互いに養分や水分を受け渡しながら生活する。マツタケとアカマツはその一例だ。

マツタケの子実体が発生する土壌中には「シロ」と呼ばれるマツタケ菌糸の集団(コロニー)がある。このシロで菌根菌と根の共同生活を行いながらそのスペースを毎年広げていく。そしてシロ周囲に、同心円状にマツタケが発生するのだ。

マツタケの収穫量が減少の一途なのは、共同生活のパートナーであるアカマツが、マツノザイセンチュウに寄生されて枯れるマツ枯れ病の被害で減少している影響が大きい。加えて、里山では燃料や肥料にするため芝刈りや落ち葉かきなどが行われていたが、生活環境の変化などもあり、そうした里山の管理が行き届かなくなっている。その結果、シロの上の地面が落ち葉をはじめとするさまざまな有機物で覆われてしまい、それが障害となってシロの成長が妨げられる。シロが増えないと、地上に顔を出すマツタケも増えない。このような悪循環が重なって、マツタケが絶滅の危機に瀕するようになってしまったのだ。

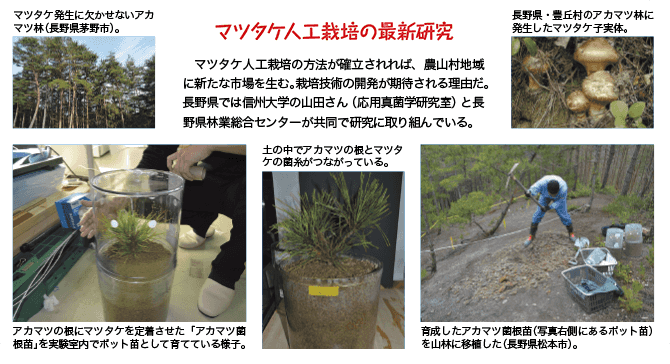

山田さんの研究テーマの一つが菌根菌で、現在、マツタケの人工栽培に取り組んでいる。山田式マツタケ人工栽培は、盆栽のミニチュア版のようなアカマツ菌根苗を作り、それをアカマツ林に移植するというものだ。

「小さな容器にタネからアカマツの苗を育て、その根に菌根菌を付けて、アカマツとマツタケの菌根苗を育成します。容器の中にマツタケのシロができて、ある程度の大きさに達したら、鉢に移して外で管理します。さらに成長したら、アカマツ林に移植すると、シロからマツタケが出るはず、です」

実際にマツタケが収穫できるのは20年後くらいと見込んでいる。

「その頃には私も退官していますが、信州大学がマツタケ産地になり、大学の宝になっているとうれしいですね」

ここは一つ、期待を胸に抱きながら、気長に、安くて香り高いマツタケが堪能できる日を待つとしよう。