最適な生存環境を求めて自ら移動することができない植物。変化する環境に適切な対応をしながら、植物が生き抜くための生存戦略として重要なのが概日時計だ。細胞ごとに時計遺伝子があり、それらが何らかの方法で同期していると考えられている。植物の生理現象に概日時計がどのように関わっているのか? また、哺乳類の脳に相当するような中枢を持たない植物は、どのようにして複数の時計を同期しているのだろうか?

特集「植物」驚異の生存戦略 変化する自然環境を生き抜く「概日時計」の巧みな仕組み

文/茂木登志子

私たちヒトを含む多くの生物は、その体内に「体内時計」または「生物時計」と呼ばれるメカニズムを持ち、生体リズムを調整しながら生きている。こうした時計のうち約24時間周期のリズムを刻んでいるのが「概日時計」だ。私たちが朝になると目が覚め、夜になると眠くなるのも、その一例だ。概日時計の働きで、地球の自転に伴う24時間周期の昼夜変化にうまく同調しているというわけだ。

植物の司令塔はどこにあるのか

概日時計はさまざまな生物に備わっている。ヒトだけではなく、マウスや昆虫、植物、シアノバクテリア(植物と同じように光合成を行う原核藻類)などでも概日時計が研究されている。ただし、24時間という周期で時を刻むシステムは同じなのだが、この時計を動かすために使われている遺伝子(時計遺伝子)は生物によって異なる。このことから、進化の過程でそれぞれの生物が独自に概日時計を獲得してきたと考えられている。言い換えると、絶えず変化する自然環境の中で生物が命をつないでいくために、概日時計は不可欠な仕組みともいえるだろう。

これまでの研究から、細胞の一つひとつに概日時計があること、そして、それらの時計が同調してリズムを刻むようにコントロールする司令塔の存在も明らかになっている。ヒトなど哺乳類の場合、その司令塔は、脳の中心部下面にある視床下部の視交叉上核に存在し、神経細胞のネットワークを通じて全身のリズムを束ねているのだ。

しかし、この特集の主役である植物の場合、哺乳類の脳に相当するような明確な中枢はない。では、植物における概日時計の司令塔はどこにあるのだろうか? そしてまた、どのようにして全身の時計を同期させているのだろうか? この2つの疑問に答えてくれたのが、奈良先端科学技術大学院大学の植物生理学研究室だ。高橋望助教がわかりやすい言葉で解説を担当し、研究室を主宰する遠藤求教授が全体を監修する形での取材となった。

遺伝子は生物の構成に欠かせないタンパク質をつくるための設計図だ。タンパク質にはさまざまな種類があり、それぞれに重要な機能を果たしている。概日時計も、時計遺伝子によって概日時計の部品として働く時計タンパク質がつくられている。概日時計のリズムの源はこの時計タンパク質の合成にある。

「概日時計は、遺伝子の転写・翻訳を介したフィードバックループで構成されています。一つの遺伝子群が別の遺伝子群を制御して、それが元の遺伝子たちに返ってくることをフィードバックループというのですが、このループ(輪)が一回りするのに1日かかっています」

遺伝子情報をメッセンジャーRNA(mRNA)が写し取り、これをもとにアミノ酸を並べてタンパク質が合成されることを翻訳という。時計タンパク質は細胞内で一定の量に達すると、mRNAの転写を抑制するようになる。時計タンパク質が少なくなると、再びmRNAの転写が始まり、時計タンパク質が細胞内に満たされるようになるのだ。この時計タンパク質の合成と抑制の周期が約24時間なので、概日時計は1日約24時間のリズムを刻んでいるというわけだ。

概日時計のリズムと生育環境のリズム

植物が持つ概日時計は、周囲の光環境の変化に同調するための時刻合わせ機能を備えている。日没後に光が当たると時刻を遅らせ、反対に明け方の光に対しては時刻を進めるという具合だ。このような仕組みの詳細はまだ明らかになっていないが、この外部情報に応じた時刻合わせの機能によって、今が夜中の1時なのか昼の1時なのかを判別している。

「植物が外から得る情報には、光(昼夜による明暗)と温度(昼間は温度が上がり、夜は温度が下がる)があります。曇天でも夜よりは光量があるので、夜ではないということは認識できているはずです」

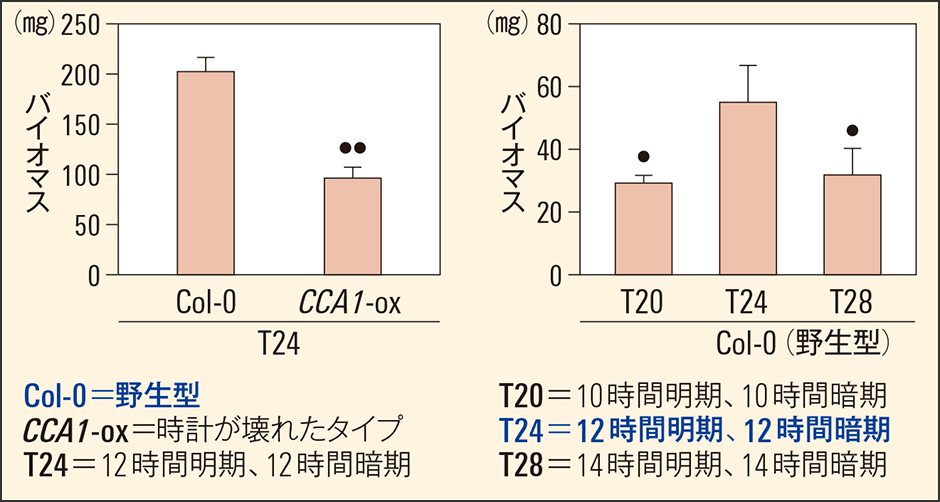

植物が生きていくうえで、概日時計のリズムと生育環境のリズムが合致していることが生存の鍵になっている。図1は、それを示す実験結果だ。シロイヌナズナ(植物の実験でモデル生物として用いられているアブラナ科シロイヌナズナ属の一年草)の正常な時計を持つ野生型と、壊れた時計を持つ改変型を比較したもので、縦軸は植物がそれぞれどのくらい育ったかということを示している。

Dodd, 2005を改変

Dodd, 2005を改変

図1 概日時計は適応度の向上に関わっている〈左〉概日時計が壊れたシロイヌナズナは、正常な野生型の半分程度にしか成長しない。〈右〉しかし、その野生型も、明暗各12時間リズム(1日24時間周期)を短くしたり長くしたり変えると成長が損なわれる。

「左側は、1日を各12時間の明暗リズムにしたものです。野生型はすくすく育っていますが、時計が壊れたタイプはその半分しか成長していません」

これを下敷きにして、右は野生型を、1日の明暗各10時間の20時間リズムにしたり、各14時間の28時間リズムに変えた環境下に置いて、それらの成長を比較したものだ。変動リズム2種はいずれも、成長が24時間型の半分程度にとどまっている。

「概日時計のリズムと外の環境のリズムが合っていると成長するが、両者のリズムがずれると成長が阻害される、ということを示しています」

24時間周期のリズムの調律や時刻合わせの判別機能を担っているのが、中心振動体という複雑なネットワークだ。

「植物も、周りの環境を知るセンサー的な入力系で日の長さなどの環境刺激から時刻情報を取得し、それに従って中心振動体がおよそ24時間を刻み、指し示されている情報をもとに花芽をつくる季節や茎を伸ばす時間などの生理現象のタイミングを決定しています」

高橋助教は、植物の概日時計が関与する例を挙げてくれた。

「植物は移動できません。しかし、置物のようにじっとしているわけでもありません。日が昇ると葉が開き、日が暮れると葉を閉じる。こういう葉の開閉運動などにも概日時計が関与しています」

葉の開閉は光合成や蒸散などの生理機能に欠かせない。葉を広げることで、光合成に必要な光をより多く受けられるからだ。また、葉の裏には小さな気孔があり、これを開閉して二酸化炭素と酸素のガス交換や、蒸散を行っている。

この気孔の開閉も概日時計の制御下にあるという。また、器官レベルでは、例えば茎が伸びることについても概日時計が関わっていると高橋助教は解説する。

花を咲かせるタイミング決定にも概日時計が関わっている。新しい葉を生み出しながら成長を続けてきた茎の頭頂部が、ある時期に成長を止め、葉とは全く異なる花芽をつくる(花芽分化)。そして開花へと続く。この花芽をつくる時期の決定に概日時計が関与しているというのだ。

植物が花を咲かせるのは次世代に命をつなぐためだ。したがって花芽分化や開花のタイミング決定は重要だ。

「実験によると、15分程度の厳密な間隔で植物は日の長さを測っていて、いつ花を咲かせるかのタイミング決定に活用しています」

害虫が来そうな時間に防御物質を出す

植物の概日時計は、外部にいる他の生き物との関係にも関わっている。よく知られている例を高橋助教が紹介してくれた。

「植物は受粉を助けてくれる昆虫を呼び寄せるために香り成分を出します。それも、まさに昆虫が花に来てくれそうな時間に合わせて香りを出しています」

概日時計が、受粉(植物側のメリット)と蜜の採取(昆虫側のメリット)というタイミングを合わせて、香りを出す時間を決めているのだ。また、レタスやキャベツなどの野菜の栽培では逆の例もよく見られるという。

「葉を虫に食べられたくないので、いわゆる害虫が襲ってきそうな時間に合わせて植物が防御物質を出す仕組みがあります。実験で、植物と虫をそれぞれ、昼、夜、昼、夜というタイミングで同調させてお互いを出合わせると、植物が防御物質を出しているので虫にあまり食べられません。ところが、このリズムを変えて、植物を昼、夜というリズムに、虫を夜、昼というリズムにすると、植物が防御物質を出していない時間に虫がやってくるので、植物は食べられまくってしまいます」

概日時計は適切なタイミングを制御しているだけなので、壊れても即死にはならない。しかし、長い目で見ると、時計が正しく機能していないと生存に不利になるということをこの実験結果は示している。

植物が光や温度などから外部情報を得て、適切に応答することで生き続けていることはわかった。では、植物はどこで、どのようにして、光や温度の情報をキャッチしているのだろうか?

「その問いへの答えこそ、まさに我々が解明しようとしているところでもあります」

実は近年まで、植物ではそのような研究がされてこなかったという。大きな理由は2つある。1つ目は、植物では個の細胞の概日時計が自律的に機能すると考えられていたからだ。そのため、植物全体を用いた研究が主流だった。2つ目は、植物には哺乳類の脳に相当する器官がないことに加え、各部に光が当たるので個々の細胞で同じように時計が働いていると考えられていたからだ。

そこに一石を投じたのが遠藤教授の研究報告だった。シロイヌナズナの葉全体、葉肉(葉の中でも主に光合成を行う)と維管束(水や栄養分の通り道)をそれぞれ単離し、時計遺伝子の発現を測定した。すると、葉全体と葉肉における時計遺伝子の発現様式はよく似ているのに対し、葉肉と維管束では発現量や発現リズムが異なっていることがわかった。つまり、植物の概日時計も、動物と同様に組織ごとに異なっているということだ。

「このことから、植物は刺激(外部環境の情報)を分担して受け止め、応答しているということがわかりました。例えば、葉の表皮にある概日時計は温度刺激に応答し、茎の伸び方を決める。維管束は日の長さを受け止めて、その長さに応じて花を咲かせるタイミングに関わっていると考えられます」

だが、それぞれ異なる刺激に応答して働きながら、概日時計のリズムが乱れないのはなぜか? 離れた所にある細胞同士にコミュニケーションがあるのか。あるとしたらどのように情報を伝え合っているのだろうか? これらの解明が高橋助教の研究テーマでもある。

細胞間のネットワークが存在する

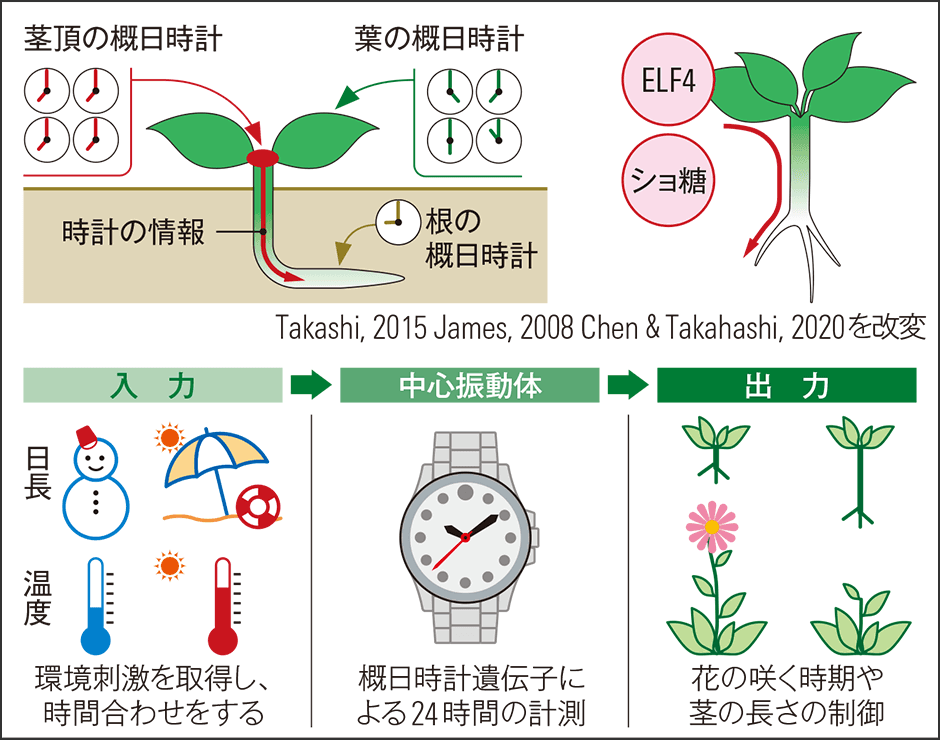

「シロイヌナズナを用い、器官ごとの概日時計の機能および器官同士の概日時計のコミュニケーションについて調べました。すると各器官の概日時計には差異があり、茎頂にある時計が他よりも正確で頑健で、遠く離れた根にある時計の時刻合わせができる能力があるということを発見しました」(図2)

図2 植物はどうやって時間を測っているか〈左上〉正確な茎頂の概日時計は、根の時計を調節できる。〈右上〉地上部から根に移動する時間情報伝達物質としては、ELF4タンパク質やショ糖が報告されている。〈下〉一般的な概日時計のモデル。ここには示していないが、組織や器官ごとに概日時計に差異があることが最近わかってきた。

これは、植物の概日時計の機能はすべての細胞で同じように働くわけではなく、階層性を持ったネットワークが存在するということを示している。では茎頂の時計はどのような方法で他の時計を同期しているのだろう。

「一例としては、どうやらELF4というタンパク質が地上部から地下の根に向かって移動することによって時間を伝え、時刻合わせをしているようです」

この“タンパク質の移動によって時間を伝える”という事例は、植物概日時計の研究における世界で初めての発見だ。

「我々の研究ではないのですが、過去に、光合成した糖そのものが時間情報伝達物質になっているのではないかという研究報告もありました」

植物の栄養成分が移動しながら時間情報を伝えているということだろうか?

「植物の各部を見るという研究はわりと最近のことなので、その点についてはまだ解明途上です」

Dr. Endo’s comment

概日時計のネットワーク

ネットワークの分類には、集中型、非集中型、分散型という3タイプあるといわれている。これを概日時計のネットワークに当てはめてみると、脳の視交叉上核をコアとして末梢組織の時計を同調させている動物(哺乳類)の概日時計は集中型といえる。脳に相当する中枢を持たない植物の概日時計は、集中型ではないが、均一な概日時計で構成されている分散型でもない。階層構造を持って緩やかにつながっている非集中型、という独特のタイプと考えられる。

さまざまな生物において時計の研究が行われている。ヒトの概日時計については、時間栄養学などの視点から健康やアスリートのパフォーマンス向上などに役立てるなど研究領域が広がっている。植物の概日時計の研究には、どのような期待や展望が広がっているのだろうか?

「使っている部品は異なりますが、フィードバックシステムを使って時計がリズムを刻んでいるのは生き物に共通しています。その普遍性みたいなものを、植物の時計と他の生物を比較しながら見ることで、“生き物はどうやって時間を測っているのだろう”という普遍的な疑問を解き明かしたい、という個人的な思いがあります」

自ら移動できない植物には、受動的なイメージがあるような気がする。しかし、概日時計の仕組みを通して、移動できないからこそ、その場の環境の変化に適応し、生き抜いていくための力(機能)が備わっていることが見えてきた。普遍的な謎が解き明かされれば、生き物に共通する生存戦略あるいは生存能力もより鮮明に見えてくるだろう。

Dr. Endo’s comment

社会的なフィードバックへの期待

植物における時計遺伝子の解明は、農作物の国内自給率向上など、農業への応用も期待できる。

Dr. Endo’s comment

概日時計と温度

外気温については、真夏と真冬ではかなりの温度差がある。しかし、概日時計には夏でも冬でも時計の針の進む速さがほとんど変わらない温度補償性という特徴があることが知られている。だが、真冬に外気温が0℃になると時計が止まってしまう現象がある。真冬については、少なくとも遺伝子の発現レベルでの時計は見えなくなってしまう。しかし、植物は生きているので、内部的には時計が動いていて単に見えないだけなのか、本当に止まっているのかは、まだわかっていない。花芽ができれば、いずれ開花する。いつ開花するのか決めることには、おそらく温度などの影響が強く、そこに時計の制御が働くのかはわからない。現時点でわかっているのは、葉や花をつくる(芽をつくる)時期を決定するところに概日時計が関わっているということだ。