ポリフェノールが小腸で吸収される割合は10%に満たず、そのほとんどは大腸に送られる。そのためポリフェノールが代謝に直接作用する可能性は低く、腸内細菌の働きにより構造が変化し、新たな機能と強い活性を持つ物質に変わると考えられている。一方、腸内細菌に影響を及ぼすことも分かってきた。腸内細菌が産生するフェノールは尿毒症や糖尿病、糖尿病性腎臓病などの疾病の原因となるが、ポリフェノールで制御することができるという。腸内細菌との相互作用が注目される。

特集 知られざるポリフェノール 腸内細菌との相互作用で強い活性を持つ物質へと変化

文/大内ゆみ

近年、ポリフェノールと腸内細菌叢との関連が注目されている。というのも、ポリフェノールの小腸における吸収率は10%に満たず、90%以上は大腸に移行し、その一部が腸内細菌により代謝された後、体内を循環することが明らかになってきたからだ。つまり、健康に良いとされているポリフェノールの機能は、小腸での吸収により全身を巡る代謝経路よりも、腸内細菌との相互作用でより高く発現する可能性があるという。

この腸内細菌叢とポリフェノールの機能的相互作用をテーマとし、研究を進めているのが、甲南女子大学医療栄養学部の川畑球一准教授だ。

腸内細菌で構造が分断され低分子化合物に

「ポリフェノールは腸内細菌により構造が変化します。この構造の変化が、ポリフェノールの機能に影響をもたらすと考えられています」

その一つが分子構造の変換で、一部のポリフェノールでは基となったポリフェノール(親化合物)よりも強い活性や新たな活性を示す物質に変わることが分かっている。例えば、大豆に含まれるポリフェノールのイソフラボンには女性ホルモン様作用があることが知られている。イソフラボンの一種ダイゼインが腸内細菌により代謝変換されて生じるエクオールは、エストロゲン受容体に対する結合能力がダイゼインよりも高く、女性ホルモン様作用に大きく関与していると考えられている。

しかし、こうした代謝変換体になるケースはまれで、多くのポリフェノールでは腸内細菌によりその構造が分断され、低分子化合物(分子量が小さめな化合物)に代謝される。

「低分子化合物に代謝された場合、ポリフェノールとして期待されている、もしくは確認されている機能性が失われている可能性があります。その一方で、低分子化合物が親化合物よりも高い濃度で血液中に存在するという報告もあり、ポリフェノールの機能性は低分子化合物が担っている可能性があることも否めません」

有用菌との組み合わせで健康機能が高まる

以上のように腸内細菌により構造変化したポリフェノールが機能性を発揮するだけではなく、腸内細菌叢にも影響を与えている可能性もある、と川畑准教授は指摘する。

「既存の研究報告から、ポリフェノールの摂取が、有用菌の増加、有害菌の減少などの腸内細菌叢の変化、短鎖脂肪酸、トリプトファンなど腸内細菌の代謝物の産生に関与していることが考えられます。さらに私たちが注目したのが、ポリフェノールによる腸内細菌の機能性の調節です。ポリフェノールと有用菌を組み合わせることで健康機能が高まる可能性に期待し、抗炎症活性を指標として組み合わせ効果を検討しました」

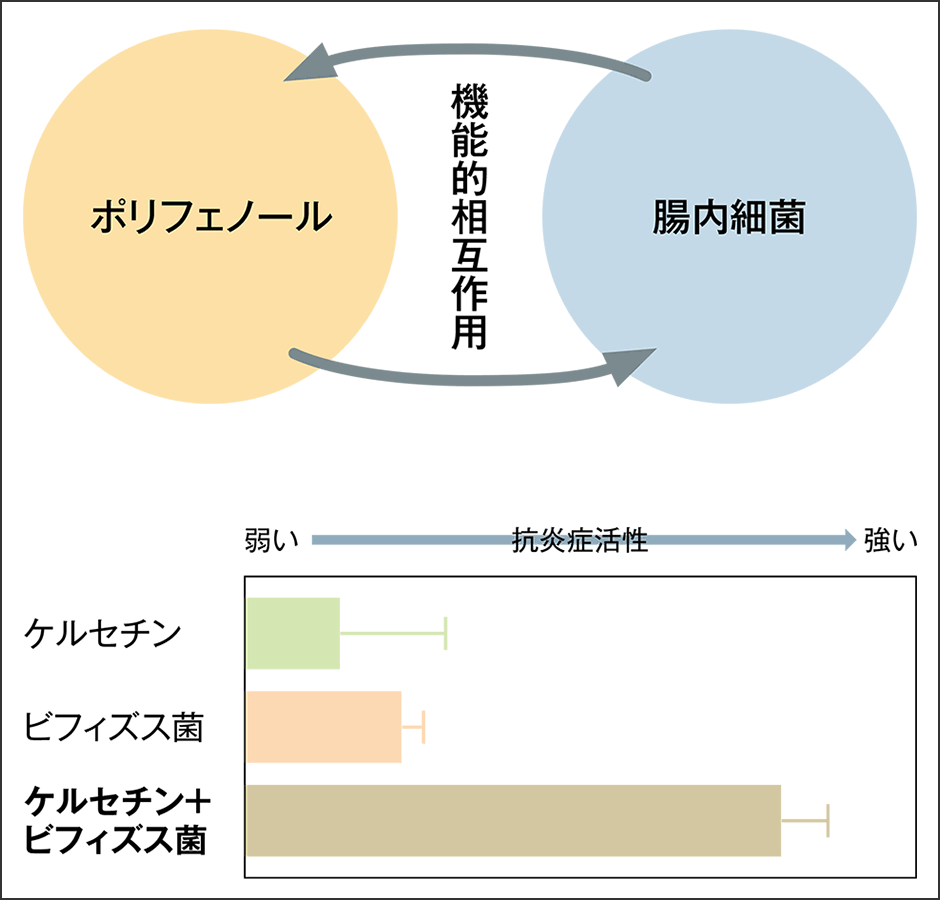

川畑准教授の研究グループが行った実験では、ケルセチンとケルセチンに似た構造を持つポリフェノール4種、ビフィズス菌3種、乳酸菌3種をそれぞれ単独、もしくは組み合わせて培養し、その培養上清(溶液の上澄み)における抗炎症活性を確認した。ポリフェノール単独、またビフィズス菌、乳酸菌単独では、抗炎症活性は弱いかほとんど見られなかった(図1)。

Kawabata K. et al., 2013; 2015; 2018; 2019.を参考に作成

Kawabata K. et al., 2013; 2015; 2018; 2019.を参考に作成

図1 ポリフェノールと腸内細菌の機能的相互作用ケルセチン、ビフィズス菌単独では抗炎症活性が弱いが、ケルセチンとビフィズス菌を組み合わせると、強い活性が見られた。

「期待した通り、ケルセチンとビフィズス菌、中でもBifidobacterium adolescentis(B. adolescentis)との組み合わせにより、抗炎症活性が顕著に高まることが確認できました。健康成人の多くに常在しているB. adolescentisと多くの野菜や果物に含まれるケルセチンとの組み合わせで、こうした結果が得られたというのは非常に興味深い発見でした」

この組み合わせで、さらに研究を進めていくと、培養時間が長くなるほど、またケルセチンの量を増やすと活性が強くなることも示された。

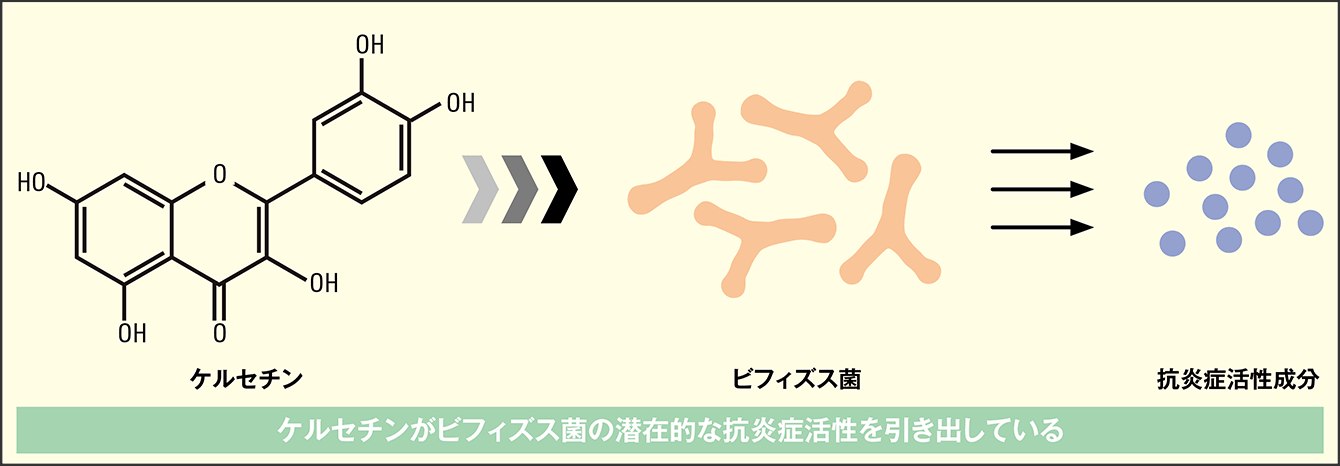

「エクオールのように、ケルセチンがB. adolescentisにより代謝されて高活性な物質に変化しているのではないかと考えました。ところが、B. adolescentisの菌数を増やして抗炎症活性を見ると、ケルセチンを加えた場合よりは劣るものの、単独でも菌数が増えるごとに活性が強まり、B. adolescentis自体が潜在的な抗炎症作用を有していることが分かったのです。つまり、組み合わせにより増強された抗炎症活性の関与成分はケルセチン由来の代謝物ではないことが推測されました」

実際に、抗炎症活性を示すケルセチンとB. adolescentisの培地から、ポリフェノールを排除する操作をしたところ、抗炎症活性はほとんど変わらなかった。

「以上の結果から、ケルセチンがビフィズス菌の潜在的な抗炎症活性を増強していることが考えられました。ポリフェノールによる腸内細菌の高機能化という、新しい機能的相互作用の可能性が示されたのです(図2)」

図2 ポリフェノールによるビフィズス菌の活性化新しい機能的相互作用として、ポリフェノールによる腸内細菌の高機能化が示唆されるという。

現在、川畑准教授は分子機序を明らかにするために解析を進め、これまでに、ビフィズス菌が分泌する抗炎症物質の候補を見いだすとともに、ケルセチンがビフィズス菌の遺伝子発現を変動させている可能性があることを突き止めている。しかし、食事習慣や腸内細菌叢は個人によって異なるため、今後はヒトの腸内細菌叢を用いた実験も計画中だという。

「前述したエクオールも産生されにくい人がいるなど、必ずしも機能性が発揮されるわけではありません。個々の食事習慣や腸内細菌叢を考慮しながら、例えば、ビフィズス菌を含む乳製品と果物を一緒に摂るなど、オーダーメイドの摂取が重要だと考えています」

さらに川畑准教授はこう続ける。「ポリフェノールによる腸内細菌の高機能化が、抗炎症活性以外の健康機能でも見られるかもしれません」

ポリフェノール、腸内細菌はともに多くの種類が存在し、その組み合わせは途方もない数になる。川畑准教授は、ケルセチンなど日常的な食事で摂取しやすいポリフェノールと日本人に多く存在する腸内細菌を中心に研究を続けていく予定だ。

腸内細菌が産生するフェノールの抑制効果

ポリフェノールの腸内細菌への作用では、疾病予防につながる研究成果もある。腸内環境の乱れは疾病の原因となり、中でも腸内細菌が産生するフェノール(血液中では硫酸抱合体のフェニル硫酸として存在)は尿毒素物質として知られている。フェノールは尿毒症のみならず、糖尿病、糖尿病性腎臓病の原因となり、皮膚老化(肌荒れ、乾燥)や便秘や下痢などの消化管神経症状にも関与しているという報告がある。

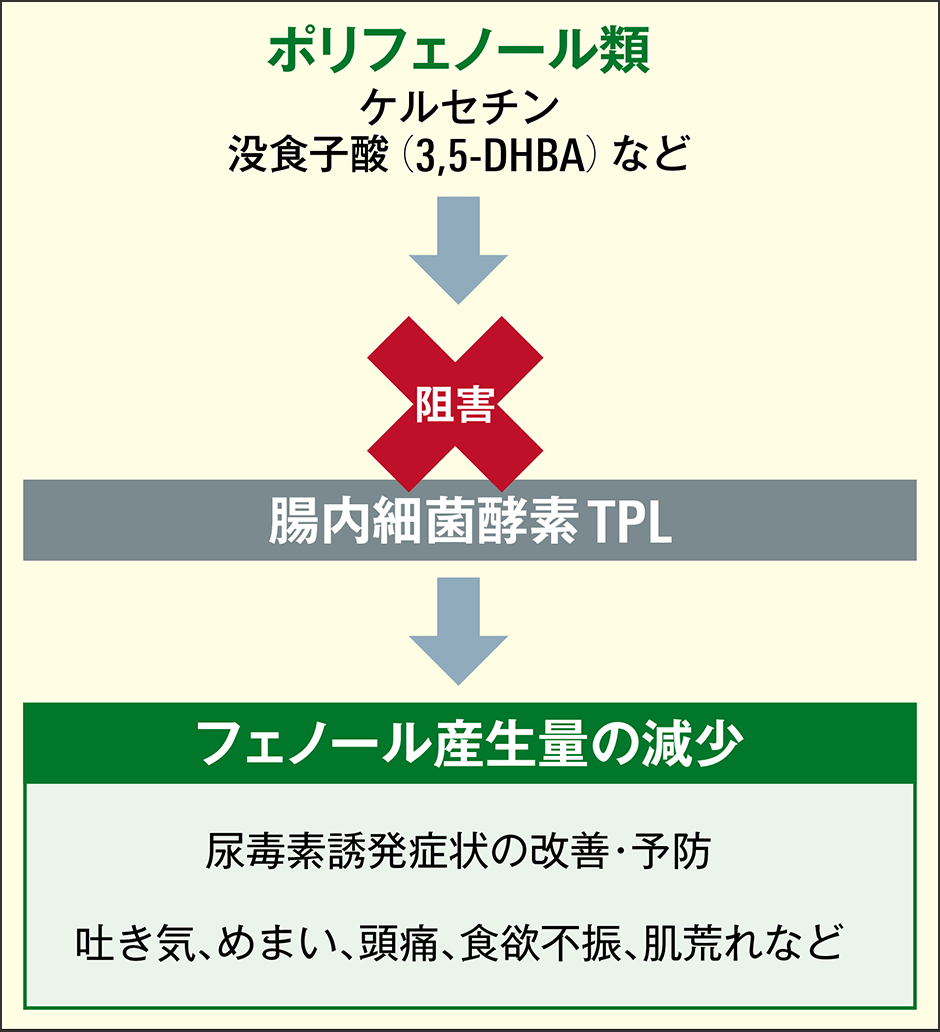

フェノールは、食事中のタンパク質に由来するアミノ酸の一種チロシンが、一部の腸内細菌が持つ酵素チロシンフェノール–リアーゼ(TPL)によって代謝されてできる。このTPLを阻害することで尿毒症を含むフェノール誘発症状の治療に有効である可能性が示され、すでにTPL阻害剤として2–AZA–チロシンが開発されている。

さらに最近、ポリフェノールにTPL阻害効果があることを静岡県立大学食品栄養科学部の三好規之准教授の研究グループが明らかにした。

「私たちは、疾病予防や早期発見を目的に、バイオマーカーとしてのフェノールの研究や食品の機能解析を行ってきました。そこで、食事から摂取できるポリフェノールでフェノールを制御できないかと考えたのです」

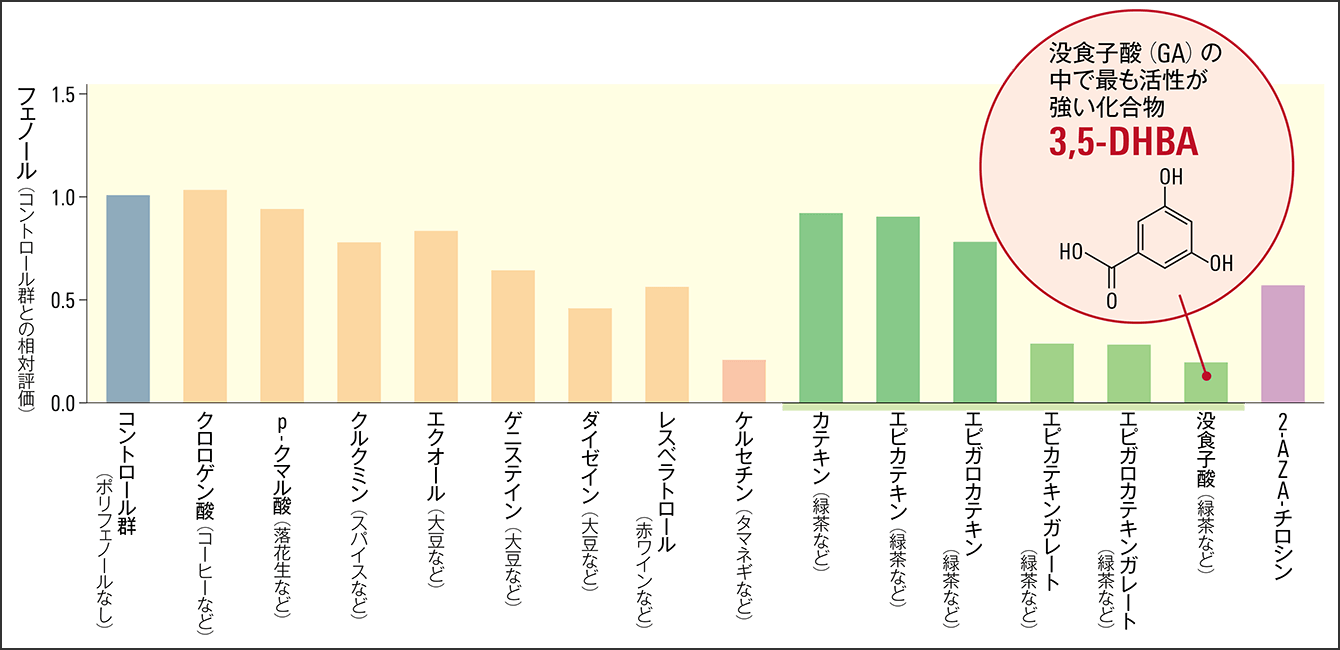

同研究では、TPLを発現する腸内細菌から遺伝子組み換え体を作成して、フェノールが産生される状態をつくり、それに対するポリフェノールの阻害効果を探索した。対象としたポリフェノールは、最もポピュラーなケルセチン、緑茶やコーヒー、カレーの香辛料に含まれるポリフェノールなど、私たちが日頃摂取しているものだ(図3)。

Kobayashi T, et al. PNAS Nexus, 3: pgae265, 2024を改変

Kobayashi T, et al. PNAS Nexus, 3: pgae265, 2024を改変

図3 ポリフェノールのTPL阻害活性最も強いTPL阻害活性を示したのが没食子酸(GA)で、中でも3,5–Dihydroxybenzoic acid(3,5–DHBA)の構造が強い阻害活性を示すことが分かった。

「中でも、強いTPL阻害活性を示しフェノールの減少が見られたのが、ケルセチンと、緑茶に含まれるエピカテキンガレート(ECG)、エピガロカテキンガレート(EGCG)、没食子酸(GA)です。しかも、これらの活性は、既知のTPL阻害剤2–AZA–チロシンよりも強い。中でも最も強い阻害活性を示したGAを対象として、さらに解析を進めました」

GAも腸内細菌代謝によって、多種多様な構造を持つ低分子化合物に変化する。これらの中でどの異性体がTPL阻害活性を強く発現しているのかを解析したところ、阻害活性を示す構造のパターンが見えてきたという。

「異性体の中でも、3,5–Dihydroxybenzoic acid(3,5–DHBA)が最も強いTPL阻害活性を示すことが分かりました。X線を用いた結晶構造解析でも、3,5–DHBAがTPLを阻害することが3次元画像で確認できました」

むしろ吸収されないほうが効果的

さらに、TPLを発現する腸内細菌のMorganella morganii、Citrobacter koseriにチロシンを加え、フェノールが多く産生される条件にした培地に、3,5–DHBAを入れると、いずれの培地とも3,5–DHBAの濃度依存的にフェノールの産生量が減少した。加えて、高チロシン食を与え、フェノールの産生量を増加させたマウスに3,5–DHBAを投与すると、糞便中のフェノール量の減少が見られたという。

「これらの結果から、3,5–DHBAが新しいTPL阻害剤となり得ると考えています。3,5–DHBAの親化合物であるGAは、緑茶、野菜や果物に含まれている身近なポリフェノールです。他にも、実験結果で示されたようにケルセチンもTPL阻害剤として期待できます」

また、同研究グループでは、フェノールの濃度を血液や糞便ではなく、呼気や皮膚表面で測定できる方法も模索中だ。

「簡単にフェノール濃度を測定することができれば、糖尿病などの疾患のリスクや、吐き気、めまい、頭痛、食欲不振、肌荒れなどの尿毒素が引き起こす症状を評価できます。さらに、フェノール濃度が高い場合、症状の改善や予防のために、TPL阻害剤としてのポリフェノールを摂取するというアプローチも考えられるでしょう(図4)」

図4 ポリフェノール由来TPL阻害剤の活用フェノール濃度が高い場合、TPL阻害剤としてのポリフェノールを摂取することで、症状の改善や予防につながる可能性がある。

三好准教授は、さらにポリフェノールと腸内細菌の研究の意義について、こう話す。

「ポリフェノールなど非栄養素の食品成分は、体内では低い吸収率を示すことが多い。しかし、食品成分が腸内細菌に作用する場合、吸収される必要はなく、むしろ吸収されないほうが効果的です。これは、食品機能研究を進めるうえで新たな戦略になるといえるでしょう」

両氏からは、他にも自身の研究を含め、国内外の研究成果を示していただいた。今後もポリフェノールと腸内細菌との相互作用による、未知のポリフェノールの機能や腸内細菌の機能が明らかになっていくことが期待される。それらの機能を活かすには、私たちも自らの食生活や腸内環境を整えていく必要があるだろう。