社会が科学をどのように受け入れるかは、今や大きなテーマとなっている。「福島第一原発事故」は、一つの大きな契機となったと言える。研究者は、住民に何をどう伝えればよいのか、全くの手探り状態だった。事故から10年、放射線健康リスク管理アドバイザーとしてリスクコミュニケーションに尽力した神谷研二広島大学副学長/福島県立医科大学副学長に、改めて社会と科学のありようを語っていただいた。

特集 科学は伝わるか〈巻頭インタビュー〉

「福島原発事故」から学んだ最も大切なものは信頼関係

構成/飯塚りえ

東日本大震災における東京電力福島第一原子力発電所(原発)の事故は、社会と科学技術のコミュニケーションのあり方において、大きな教訓を残したと思います。

事故以前、私たち放射線生物学・医学分野の科学者の仕事は、研究をして学術論文にまとめることであり、社会にメッセージを発するなど、社会と直接、関わりを持つ機会はあまりありませんでした。自分の研究を一般の人に理解してもらい、人々に支えてもらわなくてはいけないという概念も希薄だったように思います。私個人にとっても、福島での経験は、その概念を大きく変えるものでした。

最もふさわしくない態度とは

私は、事故直後から福島に派遣され、被ばく医療や放射線防護に加え、住民の健康管理にも従事しました。事故の初期段階では情報も不十分で、チェルノブイリ原発事故と同様な健康被害を想定する報道もありましたので、放射線に対する住民の不安は大きく膨らんだと思います。福島から県外に転校したら「放射線がうつる」と、周りの子どもたちからいじめられたといった風評被害も深刻でした。私は、福島県から放射線健康リスク管理アドバイザーに任命され、県内の各地でリスクコミュニケーションに従事しました。

放射線は、目に見えず臭いもなく五感で捉えることができないうえに、インターネット上では真偽の定かでないさまざまな情報もあふれていて、リスクコミュニケーションをより困難にするところがありました。

国や自治体から放射線量のモニタリング情報が報告されるようになり、福島県の県民健康調査での外部被ばく線量の調査も始まって情報が集まってくると、被ばく自体はチェルノブイリのような状況ではないと分かってきました。しかし、このような情報を用いて説明をしても、住民の不安は簡単に払拭できません。国をはじめ専門家も市民の信頼を失っていたのでしょう。いくら正しい情報を提供しても伝わらないというジレンマがありました。今、振り返れば、相手の気持ちを理解しようとすることがリスクコミュニケーションの第一歩という当たり前の自覚が、当時の私たちには足りなかったと思います。教師が生徒に向かって「正しいことを教えるので覚えてください」というような態度はパターナリズムといわれ、リスクコミュニケーションの分野では、こういう状況で最もふさわしくないとされています。福島で活動をした大部分の放射線分野の専門家は、リスクコミュニケーションの全くの素人ですから、最初の頃はそうしたことさえ意識していませんでした。

ですから、福島での科学者のリスクコミュニケーションが初期には必ずしもうまくいかなかったのは当然だったかもしれません。

コミュニケーションの相変化

私たちが発する情報を何とか住民の皆さんに伝えたいとの思いで試行錯誤しながら、繰り返し説明会等を行う中、住民とのコミュニケーションの形は時間の経過に伴って変化していきました。最初は、住民は放射線に関する十分な知識を持っていませんでしたから、とにかく放射線や健康影響に関する基本的なことを知りたいという声が大きかったのです。そのため、事故が起きてしばらくの期間は多人数を対象にした講演形式での説明が確かに機能していました(図1)。しかし、基本情報がある程度行きわたってくると、それぞれの生活環境に応じた被ばくの課題や不安に対して個々人の質問を受けるようになり、講演会での一般的な放射線リスクの話が心に響いていないことを感じるようになりました。「全体像は見えたが、では、自分はどういう状況なのだ」という不安が募るのだと思います。コミュニケーションのフェーズがはっきりと変わったと感じました。

図1 講演形式で説明住民との対話を重ね、一つずつ質問に答え、その答えから生まれる質問にまた解答するという積み重ねからしか信頼は生まれない。

その後は、可能な範囲で、少人数でいろいろな話をするようにしました。「子どもが○○公園で遊んでしまったが大丈夫だろうか」とか「放射線の影響は遺伝するのだろうか」などといった不安一つひとつに対して、科学的な事実を提供していくということを繰り返すのです。一つ事実を得たら、それに対して次の疑問が出てきますから、またそれに対して答える。こうしたダイアログ(対話)を積み重ね、相互の信頼関係を築いていかない限り、理解は進みません。チェルノブイリ原発事故の教訓です。

また、住民と一緒にさまざまな場所で放射線量を測定し「この値なら大丈夫ですね」などと、実状を確認する共同作業も大切です。問題意識を共有し、抱えている問題を解決するにはどうしたらよいか一緒に考えていくのです。これはチェルノブイリ原発事故の際のエートス・プロジェクトで実施されたことです。国際放射線防護委員会(ICRP)のメンバー、ジャック・ロシャール氏は、このプロジェクトを実施した研究者ですが、この経験をさらに発展させ「ステークホルダー・インボルブメント」、つまり利害関係者が入って意思決定をしなければならないことを提唱しています。私もICRPの福島ダイアログで、利害関係者を巻き込んだ議論が信頼関係の構築につながることを学びました。

- *1エートス・プロジェクト(Ethos Project):チェルノブイリ原発事故において、ベラルーシの放射能汚染地域の住民に対して、彼らが主体的に生活全般の回復に向けて取り組むこと、それを支援することを目的としたフランスの研究チームによる活動。

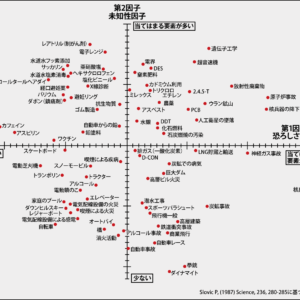

何を恐れ、何をリスクと考えるかという「リスク認知」が大変主観的な価値観であることも忘れてはなりません。リスク認知は、個人の人生経験や生活環境、教育歴、知識量、性格、社会観、さらにそのときの心の状態などで異なり、個人においても流動的です。「○○を怖がることが正しい」という正解などないのです。福島に来るまで、私は「何が怖いかということは人によって違う」というリスクコミュニケーションの基本的な認識すら持っていませんでしたが、現場で住民と接する中で多様なリスク認知を学びました。

科学的エビデンスの不確実性

放射線の健康リスクでは、低線量放射線領域における発がんリスクが科学的には十分解明されていないことがリスクコミュニケーションをより難しくします。広島、長崎における原爆被爆者の固形がんのデータに基づくと、放射線による発がんリスクは被ばく線量に比例して直線的に増えること、また一度の被ばく線量が約100mSv(ミリシーベルト)以下では発がんリスクに統計的な有意差がない、つまり被ばくの影響が認められないことが知られています。しかし有意差がないということは、統計的に検出できないことを示しているだけであって、「リスクがない」と証明するものではありません。科学的エビデンス自体に不確実性があることは、科学者にとって悩ましいのですが、100mSv以下の放射線による発がんリスクは、科学的には十分解明されていないのが現実です。

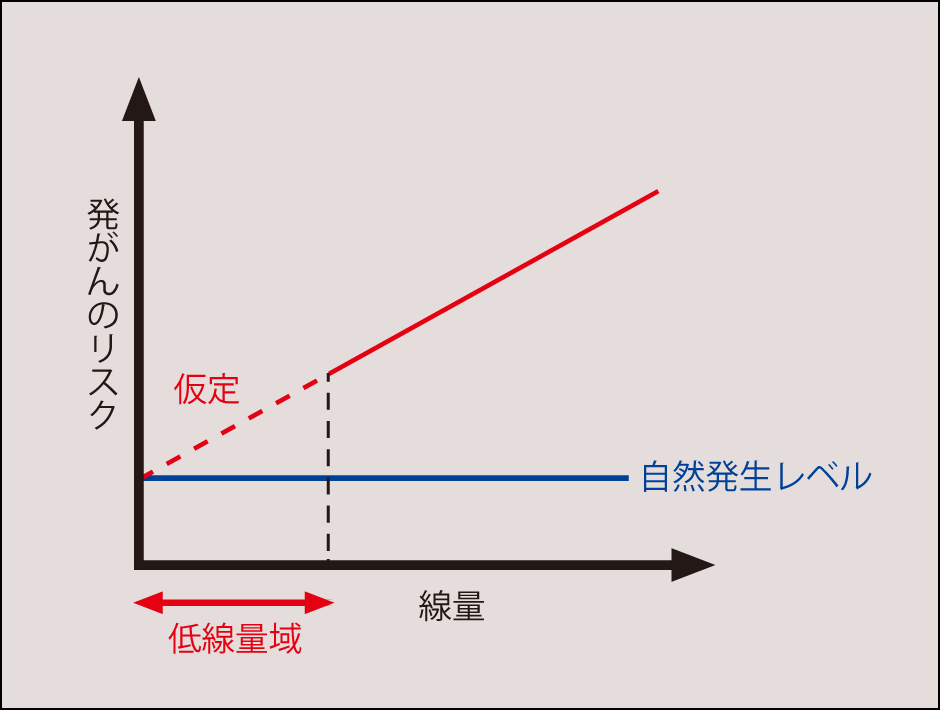

このような現状を踏まえ、ICRPは、放射線防護の立場から、100mSv以下の線量域にも100mSv以上の線量域から直線的に連なる発がんのリスクがあると想定した「LNT(Linear Non-Threshold:閾値なし直線)仮説モデル」を適用したリスク予測を実施しています(図2)。放射線によるがんの発症は、被ばく線量に対し確率的な影響として現れ、被ばく線量が少なくなるとがんになる確率が小さくなります。放射線防護の考え方では、被ばく線量の減少に従ってがんになる可能性はより小さくなりますが、ゼロにはならないと仮定しますので、可能な限り被ばくを避けるのが原則で、「絶対に安全な領域」を想定しないのです。

図2 LNT仮説モデルLNT仮説モデルとは、放射線の被ばく線量と発がんリスクの間には閾値がなく、線量の増加に伴い、発がんリスクが直線的に増加する関係が成り立つと考える仮説。一方、疫学調査では、一般的には100mSv以下では発がんリスクの上昇が見られない。

しかし福島の原発事故の初期の段階で一般の人が求めていたのは、「絶対に安全な線量域」、「リスクはゼロ」といったことでした。私たちの日常的なリスクの判断は、安全か安全でないかという二項対立で判断しますので、福島の人々が放射線被ばくに対してそのような判断をされたのは当然です。しかし、放射線の発がんリスクは前述のように確率的な影響ですので、発がんに対して絶対安全な線量(すなわち閾値)があるとは言えないのです。

しかし、リスクを確率的に理解することに日本人は慣れていません。10万分の1のリスクと言われても実感できるものでもありませんし、「その1が自分の大切な家族に当たったらどうするのか」と住民から問われたときは、言葉が出ませんでした。福島の住民にとって、事故は降って湧いたような災難で、自分に落ち度があったわけではありませんから、たとえそれが10万分の1のリスクであっても受け入れられないという思いがあると思います。原発事故は、その人にとっては自分の最愛の家族ががんになるか否かというall-or-noneの現実の問題として立ちはだかっているのです。

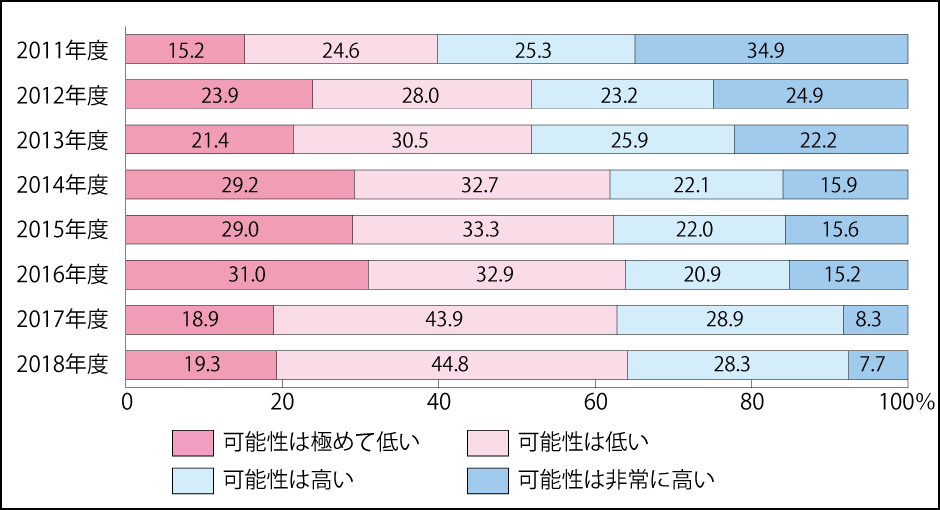

科学的な事実を伝えるのがどれほど難しいかということを物語る一つの調査結果があります。福島県「県民健康調査」において、福島の被ばく状況で遺伝的影響が現れる可能性があると思うかという質問に対し、2011年度では、可能性は高い、あるいは可能性は非常に高いと答えた方が約60%おられました(図3)。その後3年間で少しずつ減るのですが、その後はあまり変わっていません。直近の調査でも約3分の1の方が放射線の被ばくにより遺伝的影響が現れる可能性があると思っておられます。

図3 放射線リスク認知(次世代影響)の割合の年次推移(一般:16歳以上)国や県が公開する情報が、住民に十分に届いていないという課題は世論調査でも示されているが、放射線の遺伝的影響もその一つ。

(出典:福島県「県民健康調査」:こころの健康度・生活習慣に関する調査)

福島の原発事故後4カ月間の外部被ばく線量は、住民の99.8%が5mSv未満に入ります。福島県が設置している第三者委員会は、この被ばく状況を「統計的有意差を持って確認できるほどの健康影響が認められるレベルではない」と評価しています。ちなみに日本人の年間の被ばく線量は、5.97mSvとされています。原爆被爆者の被ばく線量は、福島原発事故での被ばく線量よりもずいぶん高いのですが、被爆者の子どもに遺伝的影響は見つかっていません。福島の人は、放射線について他の地域より学ぶ機会も多く、他県の人に比べて知識も豊富ですが、それでも十分に放射線情報が伝わってないことは、改めてリスクコミュニケーションの難しさを示している結果だと思います。

信頼関係がないと事実は伝わらない

10年を経て、県民健康調査や原子放射線の影響に関する国連科学委員会(UNSCEAR)等の国際機関の調査結果など、科学的エビデンスが蓄積されて、住民の皆さんも一定の落ち着きを取り戻されてきています。ウェブ時代ではさまざまな放射線情報が流布されますが、残っていくのは科学的根拠に基づいた事実です。科学的な事実は揺るぎませんから情報として力があります。私たち科学者の役割は事実を伝えることです。事実がきちんと伝わり、それが蓄積されれば不確実性もだんだんと狭まっていきます。

ただ、その情報を人々の気持ちにストンと落ちるように伝えることが非常に難しいのです。事故当初に福島に来たときは、事故における放射線の影響について、科学的な所見を専門家が、専門用語を使わずに分かりやすく説明すればいいのだと単純に理解していましたが、これまで述べてきたように、実際は全く違いました。

よく言われることですが「信頼関係がないと事実は伝わらない」のです。一番の核になるのが「信頼」です。「この人は私たちの側に立って話している」ということを受け入れてもらえれば、コミュニケーションは成立します。チェルノブイリ原発事故の経験から、私たちはダイアログを学びました。しかし、ダイアログの基本は少人数です。多くの人が納得する事実を伝えるためには、ダイアログの点を面として広げる必要があります。面の拡大には、個人では限界があり、マスコミや学校等の組織との新しい連携が必要です。

福島の子どもたちは、高校を卒業すると約半数は県外に転出します。福島の子どもたちが心ない風評に負けないレジリエン

- *2レジリエンス:さまざまな環境・ストレスを受け止め、跳ね返したり、適応したりする力。

福島の原発事故によって、社会は多くの教訓を得ました。社会と科学のコミュニケーションもその一つです。今後、科学はますます専門化し、社会に応用されることでしょう。そのとき社会と科学はどのような関係を築けるのか、考えていかなくてはなりません。