本来、科学が本当に安全なのかという命題の検証には相当な時間がかかるものだが、現代社会は、その結論を待たずに科学を組み込むことで多大な恩恵を受けている。そのため、何かが起きたとき、科学者だけに正解を求めることはできない。つまり今の時代、最終的な決定権限は社会にあるわけで、その社会が納得するには、科学の使い方を「専門家」に任せるだけでなく、社会全体で十分に議論することが必要なのだという。

特集 科学は伝わるか リスクコミュニケーションは科学者と市民の「対話」

構成/飯塚りえ

東日本大震災での福島第一原子力発電所(原発)事故は、人類史に残り得るものです。私たちは混乱し、専門家に意見を求めましたが、経験のない事態に、当の専門家からもさまざまな意見が出ました。専門家はワンボイスであるべきという声もあり、他方、専門家が自由に発言できないのはおかしいという意見もあって、結局、皆がそれぞれの意見を言う、という混とんとした状況になったのです。

今回の新型コロナウイルス感染症に関しても、当初は全く同じことが起こっているように思いました。しかし一つ違っていたのは、政府に専門家会議という形で参加していたメンバーの一部が、「有志の会」として自ら発言していることです。政府の専門家会議に参加している専門家という知的責任の下、しかし政府の意向に左右されることなく、国民に訴えたいという意思の表明なのでしょう。

結果の責任を科学者に問えるか?

「有志の会」は、福島の原発事故の経験を念頭に、今のような状況において専門家が何らかの発信をするとき、ワン・オブ・ゼムの形では市民にメッセージが伝わりにくい、と考えたのではないでしょうか。

社会に課題が生じたとき、科学者は複数の選択肢を提示し、為政者はその選択肢を総合的な観点から選択するというのが、最良のモデルとされています。確かに、科学が客観的で正確な数値を獲得できていて、それに基づいた誤謬のない知見を提示できる問題も少なからずあります。

一方で、それほど簡単には済まない問題も多くあります。福島での原発事故や、この度の新型コロナウイルスへの対応を見ても、科学者が簡単に答えを出せる時代ではなくなったことを痛感させられます。科学者に助言は求めるとしても、最終的な結果の責任を科学者に問えるでしょうか。私はこうした問題を「トランス・サイエンス的な問題」と呼んでいます。

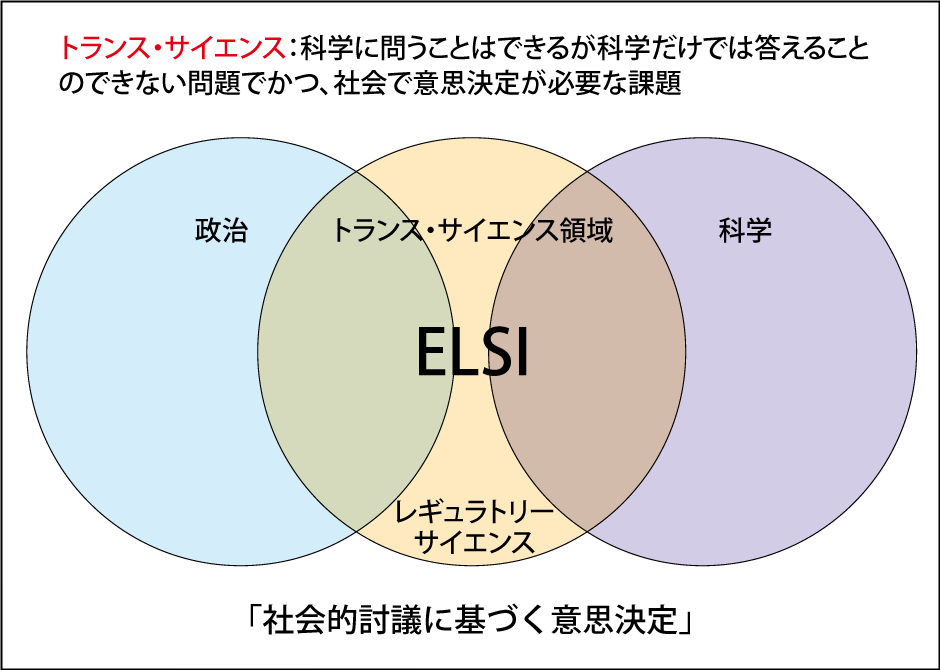

「トランス・サイエンス」は、1970年代にアメリカの核物理学者、アルヴィン・ワインバーグが作った用語です(図1)。彼は、原発に対する多重防護設備が一度にすべて作動しなくなるという事態は、「重大だ」という点で専門家の意見が一致するものの、この状態を起こり得ると想定して対応策を講ずるべきか否かという問いには、専門家の意見が分かれるうえに、科学が回答する範囲を超えているとして、これを「トランス・サイエンス領域」と呼びました。科学に問うことはできても、科学だけでは答えることのできない問題だということなのです。

図1 トランス・サイエンスとはトランス・サイエンス的課題は、遺伝子組み換え、原子力発電、ナノテクノロジー、ICTなど、今後ますます社会に深く浸透していく。この課題解決に有用な概念として「ELSI(ethical, legal and social implications)」がある。「倫理的・法的・社会的な課題」と訳される。ゲノム編集をはじめ科学技術によって「できること」が爆発的に拡大している反面、「やって良いこと」、「やらなければならないこと」そして「やってはならないこと」の検討がなおざりにされている。科学技術を社会で活用するための必要不可欠な概念。

(出典:『トランス・サイエンスの時代』)

彼はまた、そういう問題はこれからますます増えるだろうとも言っていました。奇しくも、ワインバーグは核物理学者、原子力工学者で、放射線や原発の事故を例に取り上げることが多いのですが、2011年の福島原発事故が、彼が1970年代に指摘したのと同じ構造で起きたことには言葉を失いました。

「技術の形は、社会の形」

ワインバーグは、筋金入りの核物理学者です。その彼が、トランス・サイエンスの議論で興味深い発言をしています。曰く「アメリカの原子力発電所は、ソ連の原子力発電所と比べて安全装置がかなり手厚い。専門家の目から見ると、そこまでしなくてもいいのではないか、というレベルである」。ではソ連とアメリカのこの違いはどこから来るのかといえば、ソ連には、装置の設計や実装段階で、エンジニアや専門家以外の人の意見が入る社会構造がない。しかしアメリカには、社会に実装される過程で、さまざまなステークホルダーの意見が入る仕組みがあります。つまりこの社会構造の違いが安全装置の厚みに反映されているのです。ワインバーグは、「これがアメリカの民主主義の形であって、これでいいのだ」と言っています。

アメリカのようなプロセスにおいては、専門的な知識の裏づけがない意見が出てくることがあるかもしれません。そのとき、科学の専門家がすべきは、自分の専門性に基づいて可能な限り正確なことを言うこと。しかし、専門家が最終的な判断をすることによる視野狭窄はリスクが高いと考えているのです。ワインバーグは、「技術の形は、社会の形だ」とも言っています。

また1990年代、英国で遺伝子組み換え農作物を巡って大論争が起き、市民はほとんど科学に敵意を持つような状態にまでなりました。その後、この騒動が一段落した2000年ごろ、英国政府の科学顧問(ロバート・メイ卿)は「あの論争は、遺伝子組み換え技術の安全性を巡る論争ではなく、人々がどのような世界に生きたいかを巡る論争だったんだ。そこを見誤っていた」と言っていました。科学技術をどのように利用するのか、それは社会が決めることなのです。

科学コミュニケーションの分野では、対象となる市民に「正しい科学的知識が欠如しているから齟齬が起こる」と考えて啓発しようとすることを「欠如モデル」と呼び、今では科学者が陥りやすい過ちと捉えられています。しかしいまだに、このモデルから抜け出せない研究者も少なくありません。

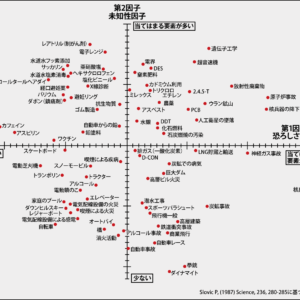

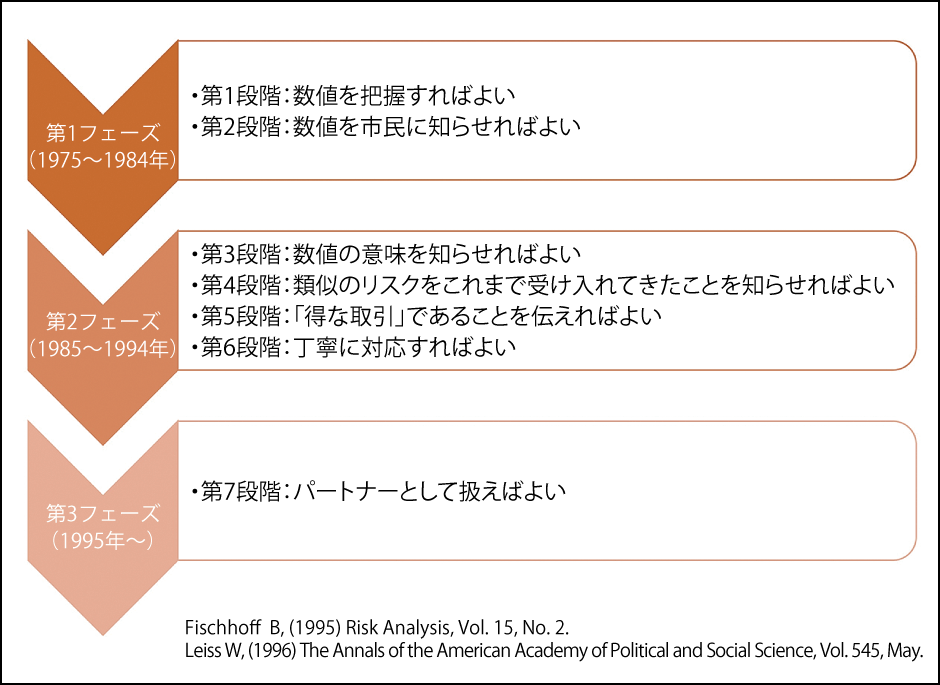

科学コミュニケーションとリスクコミュニケーションの歴史は重なるところがあり、リスクコミュニケーションという概念は、1970代に始まっています(図2)。今に至るまでにいくつかのフェーズがあり、第1フェーズは、リスクに関して、確率など数値を伝えること。第2フェーズは、数値だけではなくその意味を知らせないといけない、となります。例えば、「年間の交通事故の確率はこの程度なので、それに比べるとリスクは低いですね」などと言ってみたり、あるいは「車を使えば確かに交通事故のリスクはありますが、移動の自由は格段に上がりますね」と、リスクをとってもそれ以上のメリットがある、などと言って「非専門家」を説得しようとしたりするのですが、どちらもやはり理解を得られません。

図2 リスクコミュニケーションの反省世界的にはこのような経緯をたどっているが、残念ながら日本では第2フェーズで足踏みしている。

(出典:『トランス・サイエンスの時代』)

相手をパートナーとして扱う

そこで次に、「丁寧に順序立てて説明すべきなのだ」と、何かコマーシャルでもするかのように話そうとするのですが、やはり何かだまそうとしているんじゃないかと、かえって怪しまれたりしてしまいます。

そして20世期末に「相手をパートナーとして扱う」というフェーズに至ります。では「パートナー」とは一体、どういう概念なのか。同志社大学の中谷内一也先生(〈なぜ理論的なリスク評価は心に響かないのか〉参照)が上手に説明されていて、よく引用させていただいています。

仮に、私がズボンを買いに行くとします。しかし、妻は私の買い物のセンスを信頼していないので、一緒についていく、と言い出します。そして私は、これはどうだろうかと妻に提案すると、妻は素材を見たり値段を見たりしながら吟味し、もう少し他のものを探してみたほうがいい、などと言うわけです。これが、信頼関係が崩れているときにやらなくてはいけないコミュニケーションの基本形だというのです。

つまり科学者は、これはどうだろうという原案を社会に示しますが、必ずしもその提案が反対なく受け入れられるとは限らず、他のことを考えるべきであると返されることがあります。そのとき専門家は、その意向に真摯に対応するという覚悟を持っていなくてはなりません。これが相手をパートナーとして扱うという意味です。

そして専門家である科学者は、分からないことは「分からない」と率直に伝える努力も必要です。専門家であるということは、自分の専門を正確に分かりやすく、専門外の人に説明できること、自分の専門が社会的にどういう意味があるのかということを語れること、そして自分の専門にはどのような限界、制約があるかを語れること。この3つができることが専門家の条件ではないだろうかと思います。

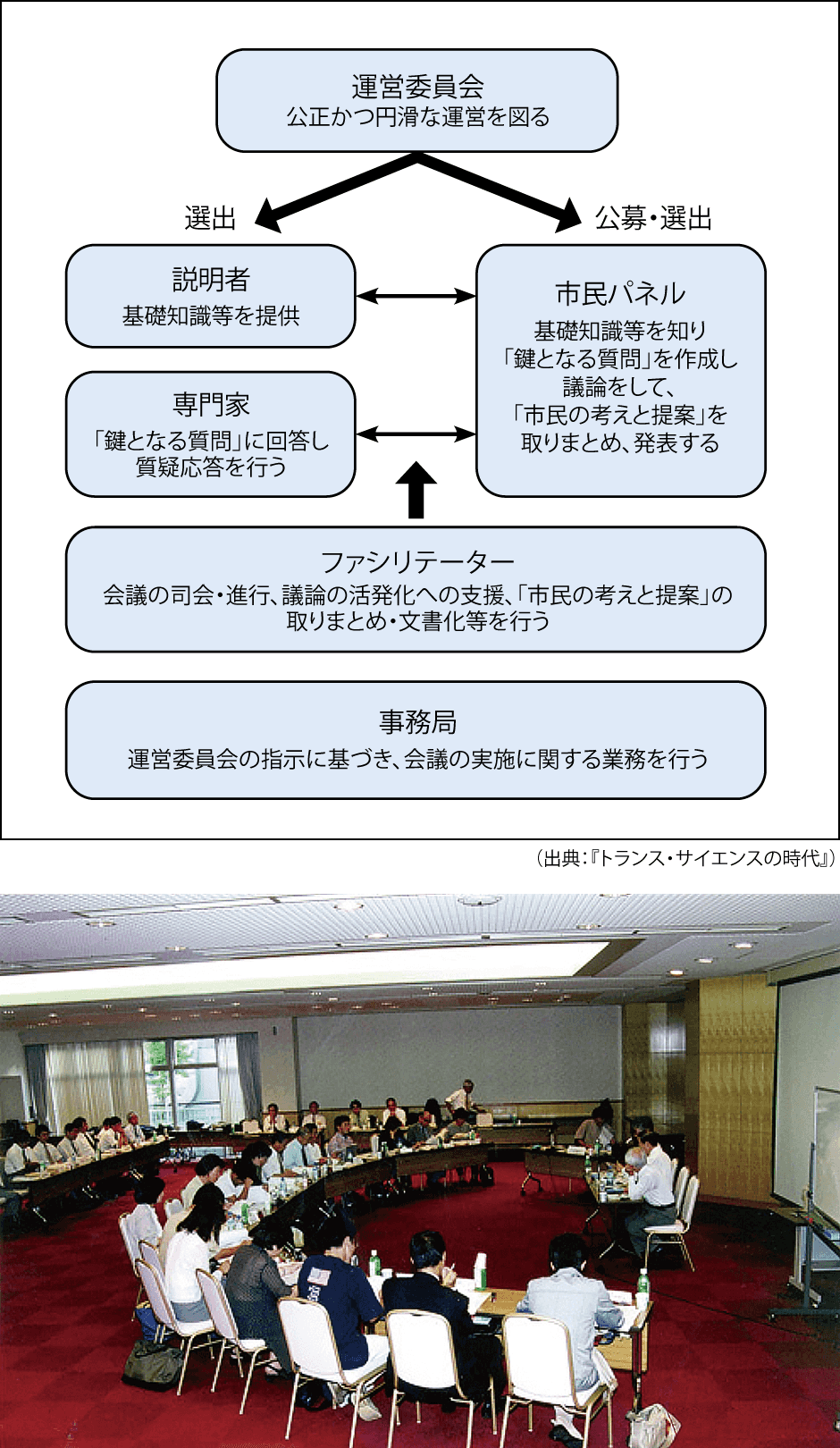

私は、1994年に、英国でコンセンサス会議開催の準備を見る機会があり、興味深く感じていました。コンセンサス会議とは、市民参加型のテクノロジー・アセスメントの手法の一つです。遺伝子組み換え技術など、社会的に論争になっている科学的課題について、市民と専門家が時間をかけ協議する場です(図3)。

図3 コンセンサス会議の様子2000年に開催された「遺伝子組換え農作物を考えるコンセンサス会議」の様子。「非専門家」が、専門的な話題に興味を持つだろうか、という懸念は杞憂に終わり、一般市民は積極的に発言し、「討論の時間が足りない」という感想が寄せられた。

そのとき、英国の会議の開催者は、学術誌「公衆の科学理解」の初代編集者であるジョン・デュラント教授でした。彼は、これから開催されるコンセンサス会議について「これは、科学を巡る社会との新しい契約だ」と言うのです。これはつまり「これまでの契約」は専門家が良いと思ったらそのように科学技術が実装され、一般の市民は消費者としてしか見られていなかった。しかし、これからの社会は違う、そのような意味だったのでしょう。

私は帰国後、コンセンサス会議をいくつか開催し、一定の関心を持ってもらえました。この後、海外では、コンセンサス会議を含むテクノロジー・アセスメントの手法が次々に展開している中、日本は世界でも有数のサイエンスカフェ大国となり、講演なども行われます。しかし、日本では、こうした取り組みがいまだに「科学者が一般市民に、科学の成果を教える」場とみなされがちで、科学者と市民の対話モデルという理解がやや弱いように思います。この根源にあるのは、社会の科学に対しての誤解です。

科学が間違った判断をする可能性

コンセンサス会議では、同じテーマに対して、複数の専門家が自身の意見を自由に述べるので、意見が全く反対になることがあります。日本の会議でそれを見た一般市民の方が「専門家によってこんなに意見が違うことがあるんですね」と驚いていたのですが、私はむしろ、その感想に驚いてしまいました。一般の人は「科学にはバシッと答えがある」と思っているということなのです。しかし、もし科学的な問題すべてに答えがあれば、科学者が研究する余地などありません。科学に白か黒かを求めることで議論がどんどん不毛になっていくことを知ってほしいと思います。

科学が非常に強い知的ツールであることは間違いありませんが、社会で安定した力を発揮するために必要な時間はそれなりに長く、それに比べると、社会が意思決定をしなくてはいけない時間はずっと短い、ということは科学が間違った判断をする可能性が常にあるのです。

科学者は、分からないことは分からないと言うこと、かつ専門家としての責任において可能な限り正確なことを伝えるべきです。もちろん専門家も間違えることがあります。市民はそれを「外れたから科学者が無能である」かのように非難すべきではありません。社会は、科学のそうした部分をのみ込まなくてはならないのです。

では、科学技術を社会に実装するとき、どうしたらいいのでしょうか。難しい問題だと思いますが、仮にリスク論で語るとしたら、リスクはゼロではない、つまり失敗する確率はゼロではないのですから、では逆に、納得のできる失敗とは何だろうか、と考えてみてはどうでしょうか。

欧米では、これを後悔の最小化(Least Regret Policy)と呼んでいるのですが、言い換えると、やるべきことをすべて尽くして、これだけやって失敗したのなら仕方ないだろうと思えれば、失敗は許容できます。それが尽くされず、知らないうちにリスクを負わされ、被害をこうむれば怒るのは当然です。こうすれば100%安心ということがない以上、ベストエフォート型で、議論を尽くしていくことが必要なのです。