死ぬことは生物にとって必然だ。換言すれば、すべての生物は必ず死ぬ運命にある。地球では生と死を繰り返すターンオーバーによって生物は生き延び、多様化を果たしてきた。人間も然り、老化と新生を繰り返すことで細胞をリニューアルさせて生き延びている。つまり老化は生命進化にとって自然で理に適った摂理だ。しかし自然破壊はこの摂理に反し、繰り返せば人類はこの先50年ももたないかもしれないという。

イラストレーション/北澤平祐

死ぬことは生物にとって必然だ。換言すれば、すべての生物は必ず死ぬ運命にある。地球では生と死を繰り返すターンオーバーによって生物は生き延び、多様化を果たしてきた。人間も然り、老化と新生を繰り返すことで細胞をリニューアルさせて生き延びている。つまり老化は生命進化にとって自然で理に適った摂理だ。しかし自然破壊はこの摂理に反し、繰り返せば人類はこの先50年ももたないかもしれないという。

すべての生き物は、「死ぬため」に生まれてくる——。

そう帯に書かれた新書『生物はなぜ死ぬのか』が10万部を超えてベストセラーになっている。

地球上における生物の誕生から、長寿や短命な生き物たちの死に方、そしてそもそもなぜヒトは死ぬのかについて書いた本である。

すべての生き物が死から免れないのは、自明の事実だ。だからこそ、紀元前のギルガメシュも、秦の始皇帝も不老不死を目指した。死が不可避なのはわかるが、「死ぬために生まれてくる」というのはどういうことだろうか。

本書の著者は東京大学定量生命科学研究所の小林武彦教授。細胞の若返りや生命の連続性を支えていく多様性の仕組みを主な研究テーマとしている。

ヒトが死ぬために生まれる理由を考えるには、まず地球と生物の成り立ちを振り返らなければならない。

「地球の最大の魅力が、『ターンオーバー』です。作っては分解して作り替えるリサイクルで、常にすべてが生まれ変わり、入れ替わっています。生物についても同様に、大量に死んで消えてなくなる絶滅があるからこそ、新しい生物が生まれたのです」

恐竜が絶滅してくれたおかげで、多種多様な哺乳類、そしてヒトが地球上に現れた。恐竜が死なない生物だったらヒトはいなかったかもしれない。「変化と選択」が起き、生き残ることに最適なように変化し、それが選択されて生き残ってきた。今この地球に生き残っている生物は、進化して最適化しているものだという。

そうであれば、この状態のまま死ななくてもいいのではないか。それに対して小林教授は、「進化が生き物をつくったのであれば、死も進化によって選択されてきたものだ」という。

「例えばプラナリアは死なない生物だといわれていますが、実はそうではなくて、切られても死なないだけで、栄養状態や環境が悪くなれば死にます。死なない生物は進化できませんから、この世に存在しているわけがないと考えています」

例えばカゲロウの成虫の寿命はたった24時間で、その間に、脱皮して交尾、産卵し、死ぬという。子孫を残すためだけにプログラムされており、カゲロウには口さえない。すぐに死ぬから必要ないのだ。

一方で、ヒトは昆虫のようなプログラムではなくて、老化の過程を経てゆっくりと死んでいく。なぜ老化という過程が必要なのだろうか。

老化は細胞レベルで起こる不可逆的な生理現象で、古い細胞は新しい細胞と常に入れ替わっている。しかしなぜ細胞は老化していくのに、その個体から生まれてくる赤ちゃんの細胞は若返るのか。これは生物学的には大きな謎だと思われてきた。

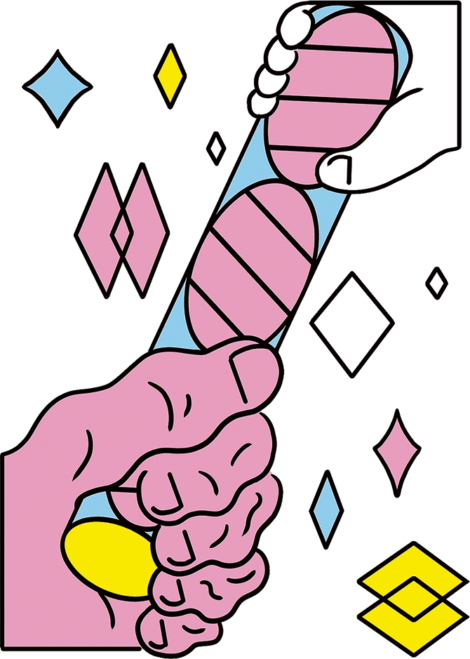

小林教授らはその謎に迫り、出芽酵母というワインやパンを作る酵母の若返りを実験した。出芽酵母は20回ほど分裂すると、老化して死んでしまう。だが、それで終わらない。「母細胞」は分裂のたびに老化するのだが、そこから分裂して母細胞から生まれたばかりの「娘細胞」はヒトの赤ちゃんのように母親の年齢と関係なく、リセットされて若返ることを発見した(図1)。

図1 出芽酵母の若返りワインやパンを作る酵母は大体20回分裂すると老化して死んでしまう。写真の大きい細胞は「母細胞」で分裂のたびに老化し、そこから飛び出している小さい細胞は生まれたばかりの「娘細胞」。娘細胞はヒトの赤ちゃんのように母親の年齢に関係なく、リセットされて若返る。母細胞の白い輪っかは、娘細胞を生んだ痕。

「例えば何が母細胞に残って、何が娘細胞にいくのか。ゴミや古い不要物は全部、母細胞が引き受け、娘細胞にはきれいなもの、新しいものを渡しているのですが、それがどうやって行われるかを研究しています」

これは1回の細胞分裂で起こることだが、同じことが私たちの体中でも起こっていると小林教授は述べる。

「年をとっていく細胞と、若返る細胞はある。例えば幹細胞ですが、お風呂で皮膚をごしごしこすると、老化した細胞は剥がれます。しかし、毎日こすっても腕が細くなったりしませんよね。それは幹細胞が新しく分裂して皮膚の細胞を補填しているからです。幹細胞は酵母の娘細胞と同じようにあまり年をとらない細胞で、逆に皮膚細胞は酵母の母細胞と同様にどんどん年をとっていきます。生殖細胞もあまり老化しません。いつも若々しくいる細胞と、年をとる細胞があって、それがうまいこと体をリニューアルし、また次世代にも命をつないでいるのです」

細胞の老化は生まれたばかりの赤ちゃんの体の中でも起きている。細胞が老化して死に、新しい細胞と入れ替わっている。

それでも、老化しないはずの幹細胞も年齢とともに劣化する時が来る。傷が治りにくくなってそのことに気づく人も少なくないだろう。新しい細胞ができにくくなり、古い細胞がターンオーバーしなくなる。つまり、幹細胞の劣化が個体の老化となる。

「ここで最も重要なのはDNAが複製するときに、10億回に1回程度間違えること、つまり変異することです。変異がだんだんたまってきて、これ以上分裂してしまったら異常な細胞ができてがんになってまずいというときに、細胞は老化します。その古い細胞を捨てて、新しい細胞に生まれ変わる仕組みとなっているのです。古い細胞を捨てる目安は、ゲノムがどれほどぶっ壊れたかです」

最も有名なゲノムの老化は、染色体の末端にあるテロメアが短くなることだろう。寿命のろうそくとたとえられるテロメアだが、小林教授は、「組織では培養細胞と違いテロメアが短くなるまで分裂しないようだ」と言う。その前に細胞は老化して、入れ替わるのだ。

「私が研究しているのはリボソームRNA遺伝子というリピート遺伝子で、酵母の実験で、この遺伝子の安定性により寿命が変化することがわかりました。ゲノムにはリピート部分があるのですが、そこが脆弱でこんがらがったり、切れたりしてコピーを失いやすいのです。リボソームRNA遺伝子は通常100コピー以上ありますが、コピーの脱落が頻繁に起こります。通常、DNAの複製は細胞が分裂する前に1回起こりますが、リボソームRNA遺伝子は部分的な複製が何回か起こって遺伝子の増幅が起こり、失われたコピーが回復します。その増幅反応にFOB1という遺伝子が働いています。FOB1はDNAの複製を止める働きがあります。複製が止まるとそこでDNAが切れ、ゲノムが不安定になり遺伝子増幅が引き起こされます。ある程度コピー数が回復すると今度はSIR2という遺伝子が働いて組み換えを抑えてゲノムを安定化させ増幅を止めます」

この複製を止めて組み換えを起こすFOB1とそれを抑制するSIR2は、寿命を変化させることで最も有名な遺伝子だという。

「我々の研究によると、FOB1が壊れると寿命が60%延長し、逆にSIR2が壊れると寿命が半分に短縮することがわかりました。リボソームRNA遺伝子はゲノムの中でいつもコピー数が減ったり増えたりしている不安定な領域のため、そこの安定性が悪化して老化スイッチをオンにするメインのスイッチとして働いているのでしょう。一方で、SIR2タンパク質を多量に発現させると、酵母のみならずマウスの寿命も延びます。このSIR2の働きを良くするサプリメントも売られているようです」

クラスに100人生徒がいるとして、90人が優秀でいつも満点。ただ残りの10人がそうではないとする。そうすると、クラスの平均点は「そうではない10人」にかかっている。この10人がリボソームRNA遺伝子のようなものだと小林教授は述べる。壊れやすいリボソームRNA遺伝子が率先して降参し、細胞の生育を止めて、老化に導く。そうしないと全体が死んでしまうからだ。

「大暴走する前に壊れて、新しいものに入れ替わるのです。それが細胞の老化の本質です。なぜ変異が入るかについては、それが進化に必要だったからでしょう。もしそれが全く同じことを繰り返しているだけでは、多様性が生まれることはありません」

小林教授は寿命について、延ばすことが必ずしも良いわけではないと話す。

「生物にとって死は、進化のために選択されたものです。健康でいることは大事ですが、あまり粘りすぎるのも良くなかったんだと思います。実際のところヒトで寿命が延びたとしても、がんと認知症の割合が増える可能性もあります。今のところ、これらには特効薬がありません。人類の最大寿命は115~120歳といわれていますが、本当の意味で幸福を考えたときに寿命だけを延ばすことが生物としていいことなのだろうかとも考えます。それは僕が医者ではなく、生物学者だからそう思うのかもしれませんが……」

小林教授はリボソームRNA遺伝子を不安定にする遺伝子を壊した酵母を作り、老化のスイッチが入らないようにした実験を行った。

「その菌は寿命がすごく延びますが、ハッピーかどうかを観察していくと、どうやらそんなにハッピーではなさそうなんですよ。いつもは細胞が壊れ始めたら、『お終いね』と幕を引けばいい。だけど、老化できないために、幕を開けっ放しの芝居が続くようなものです。そうするとリボソームRNA遺伝子ではなく、別の大切な遺伝子が壊れてきて、異常な細胞が増えていく。そういう細胞は本当は壊しておかなければいけないんです。これはヒトでいうがん細胞のようなものでしょう」

老化を止めることは、細胞がリニューアルする機会を奪うことになり、かえって別のところに深刻な病気を引き起こすことになりかねない。ヒトには37兆細胞があって、一個でもがんになり、それが生き延びたらヒトは死ぬのだという。それだけは絶対防がなくてはいけないというので、できたのが“免疫”と“老化”だった。

「だから老化を止めるとえらいことになる。そして僕らはある程度のところまできたら、死ぬようにプログラムされているのでしょう。健康寿命を延ばすとか、老化した状態を緩和することは大事だと思いますが、寿命だけを延ばすということになってくると他でまずいことが起こってくる可能性を否定できない。一つが認知症、そしてもう一つががんです。変異株がハッピーじゃなさそうなところから、何で生物は死ななくちゃいけないのかと考え、この本(『生物はなぜ死ぬのか』)を書こうと思いました。死ぬことは生物にとってものすごく重要なことで、あんまりいじれるものではないのではないか」

現在、ヒトの最大寿命は115歳とか120歳といわれているが、その理由はまだはっきりとわからないという。

「私は55歳でスイッチが入ると思っています。他の霊長類の寿命は50歳以下ですが、チンパンジーにもゴリラにもがんはあまりありません。がんになる前に死ぬからでしょう。統計を見ればはっきりしていますが、多くの人ががんになり始めるのは55歳以降。ゲノムが面倒見られるのはそこまでで、それから先はおまけです。いつがんを抑制する遺伝子に変異が入るのか? これは確率の問題で、地雷のようなものです」

先程述べたように、細胞が分裂するたびに必ず変異が入るが、ゲノムの多くの領域は変異が入ってもたいした問題ではないそうだ。だが、確率的に大切なところに変異が入りやすくなる年齢が55歳以降であり、変異した細胞を排除する免疫が衰えてくるのもその頃だという。

一方で、50歳くらいが本来の寿命なのであれば、その10倍の500歳まで生きられると主張する研究者も中にはいる。長寿として知られるハダカデバネズミの寿命は30歳で、普通のネズミの10倍以上長生きするのだという。ハダカデバネズミは、分業体制を取るために、寝てばかりいる個体もいる。出産は女王ネズミのみがして、子育てや布団係、警備や食料調達などは分業してストレスを減らし長寿になったのだという(図2)。

図2 寝てばかりいるハダカデバネズミハダカデバネズミは哺乳類では珍しく真社会性をもち、女王ネズミのみが出産する。出産以外の仕事(警備、食料調達、子育て、布団係など)も分業してストレスを減らし長寿になった。その寿命はなんと30年!普通のネズミ10倍以上の寿命である。

ヒトも分業によってストレスを減らして、寝てばかりいれば寿命が延びるのだろうか。しかし、小林教授は死ぬことには意味があるという。

「生物学を研究してきて、死ぬことには意味があるんだと知ることができました。時間が来たら死ぬだけのことではなくて、そこには意味がある。すべての生き物が例外なく死ぬのは、それが生物の進化に必要だったからです。死ぬやつだけが今この地球に生き残っているのです」

生まれるのは偶然だが、死ぬのは必然だという。壊れないと次ができずに、ターンオーバーできないからだ。

「生物は多様化し、進化を遂げてきた。その流れの中で偶然に生まれた者としては、次の世代に命をつないでいくために死ぬのです。子孫を残したか否かは関係ありません。生物の長い歴史、地球全体で見れば、すべての生物がターンオーバーして生と死を繰り返している。私たちは次の世代のために死ななければならないのです」

小林教授は「ヒトは利己的に生まれて、公共的に死んでいく」と言う。ただし、このまま地球の自然破壊を続けると、ヒトはあと100年で死ぬ以前に、種として滅びてしまうかもしれないとも警告する。

「このままヒトが自然破壊を続けると、人類は100年もたないどころか、50年ももたない。人類はなんとか知性を使って適応もするでしょうが、根本的な解決にならない。温暖化すれば食糧が減って、戦争が起きるかもしれない。もちろん人類が滅びても、恐竜の絶滅が進化の駆動力になったように、他の生物が生き残ってくれたらいいという考え方もできます。でも、それぞれの生物が種として生き残ろうとするのも生物としての正しい姿です。私は人類が絶滅していいとはこれっぽっちも思いません。人類はこの100年ほどでそれ以前は考えもしなかった飛行機や通信などを発明してきました。100年後はどうなっているか想像もつきません。次世代の人たちも幸せに生きていってもらえたらいいなと思います」