キンモクセイは独特の甘い香りで秋の訪れを知らせてくれる。だが、同じように秋に咲くコスモスやリンドウは香りがしない。なぜ、香りを放つ植物とそうではない植物があるのか? こんな疑問を出発点に、今回は、植物の香りについて探求してみた。

文/茂木登志子 イラストレーション/山崎瑶実

キンモクセイは独特の甘い香りで秋の訪れを知らせてくれる。だが、同じように秋に咲くコスモスやリンドウは香りがしない。なぜ、香りを放つ植物とそうではない植物があるのか? こんな疑問を出発点に、今回は、植物の香りについて探求してみた。

例年なら10月ごろに開花するキンモクセイ。だが、今年の開花は残暑厳しい9月の半ばごろ、関東地方を中心にキンモクセイの甘い香りを感じ始めた人が多かった。早い開花に驚きつつも、これでやっと涼しい秋になるのだとホッとしているようでもあった。

こんなふうに、美しく開花して季節の変化を知らせながら、私たちの目を楽しませてくれる花々。だが、キンモクセイのように濃厚な香りを放つものもあれば、コスモスやリンドウのように香りのない花もある。

また、同じ花でもニオイの有無がある。いつだったか、きれいに咲くバラの花をもっとよく見ようと顔を近づけたら、思いがけず甘い香りがして、うっとり酔いしれた。良い気分になり、隣の違う品種のバラはどんな香りがするかと鼻先を向けたところ、何の香りもしないのでびっくりしたことがある。

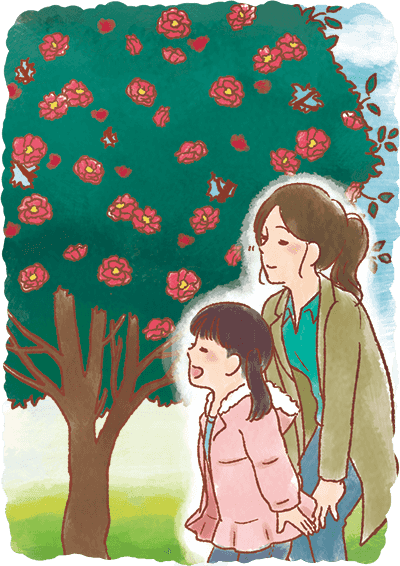

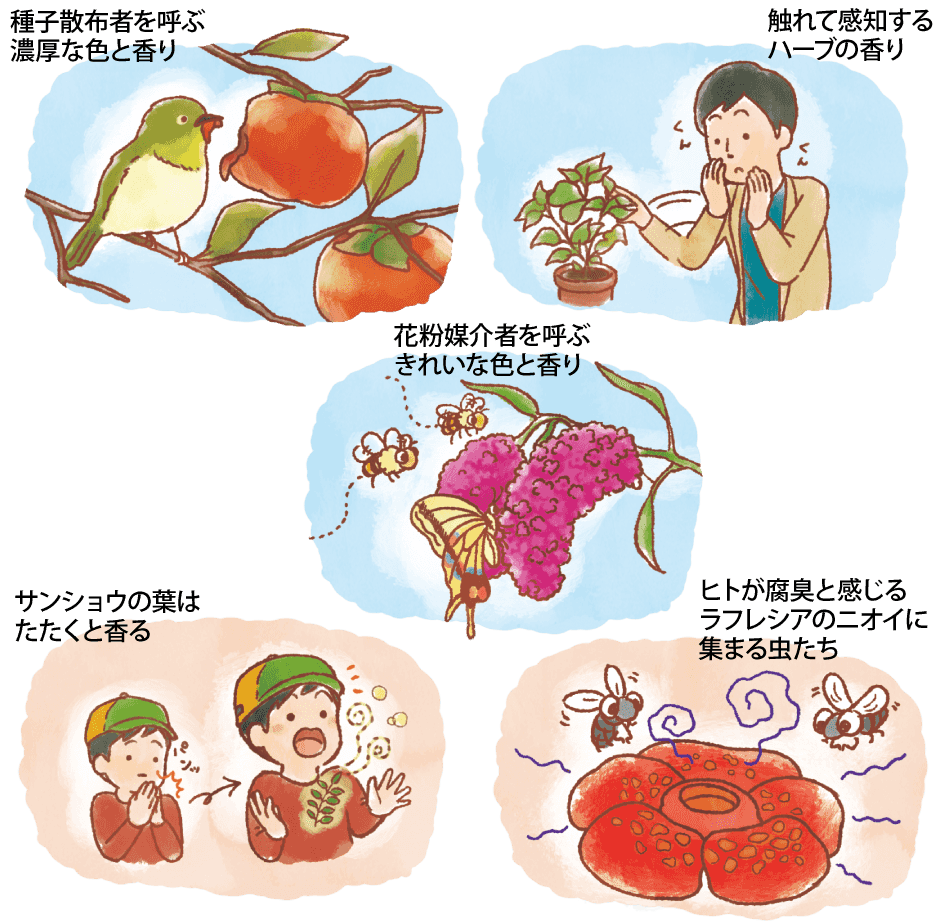

香りがする植物といえばハーブ類だが、近づいてもニオイがよくわからない。手で触れるなどして香りを感じることが多い。若葉を木の芽として料理に添えるサンショウの葉も、両手でパチンとたたくようにすると独特の香りがする。

なぜ、ニオイがするものとしないものがあるのか? 香りがあるのに、触れるなどしないとそのニオイがわからないのはなぜか? 考えるほど植物とニオイの関係について疑問が深まるばかりだ。そこで、“植物が何のために、どのようにして香りを出すのか”を研究している山口大学の松井健二教授に尋ねてみた。すると松井さんからは意外な答えが返ってきた。

「コスモスやリンドウは、果たして本当に香りがないのでしょうか? もしかすると、私たちヒトの嗅覚でキャッチできないだけかもしれません」

ヒトは約400種類の嗅覚受容体を持つといわれている。その組み合わせによって、数十万種類あるといわれるニオイ物質を嗅ぎ分けているのだ。ヒトには感知できないニオイがこの世にはあるのかもしれない。

「なぜこんな仮説を述べたかというと、植物が発する香りはヒトに向けられたものではないからです」

松井さんによると、花、果実の香りと、それ以外の葉とか根っこなどの香りは、大ざっぱに分けて、目的が違うという。

花の役目は、実や種子をつくって同じ仲間を増やすことだ。花の場合、この働きをしているのがメシベとオシベだ。メシベにオシベの花粉が付いて受粉する。

「植物は自分で歩いていってパートナーを見つけることができないので、誰かに花粉を運んでもらって受粉します。花の色やニオイは、ミツバチなどの“花粉媒介者”を連れてくるための戦略的装置なのです」

植物全体の進化を俯瞰すると、花をつける被子植物が生まれて以降、新しく誕生する植物のほとんどが花をつけるものだったという。それには理由がある。きれいな花をつけると、虫が花粉媒介者となって遠くのメシベにオシベの花粉を運んでくれるからだ。

「そこには“遺伝的多様性”という大きな意味があります」

遺伝的多様性というのは、同じ種でも、持っている遺伝子に違いがあり、多様であるということだ。よく似た遺伝子同士がカップルになると、遺伝的多様性が低くなる。すると、ウイルスなど何らかの外敵に出合ったときに、抵抗する力が弱く、絶滅してしまう恐れがある。しかし、なるべく遠い所にいるさまざまなパートナーに出会えると、いずれかの組み合わせには抵抗する力があるので、危機を乗り越えて子孫を残すことができるというわけだ。

「子孫を残すための方策の一つが、きれいな花を咲かせて目立つようにして、しかもニオイをいっぱい出して、昆虫を呼び寄せることなのです」

昆虫は労働だけして帰るわけではない。報酬を求める。花の甘い蜜は、花粉媒介者への謝礼なのだ。

果物も、熟すと色が変わり、ニオイも濃くなる。

「果物は、色と香りで“種子散布者”を誘引します」

アピールの対象は、虫だったり、鳥だったり、哺乳類だったりする。野外の生態系では、フンとなって排泄される。タネはかなり頑丈につくられているので、腸管を通ってそのまま出ていく。肥料と一緒に地面に散布されるので、芽生えて成長すれば新しい仲間が増える。

花や果物は、その色やニオイで花粉媒介者や種子散布者を呼び寄せて、命を次世代につないだり、テリトリーを増やしたりしている。では、それ以外の葉っぱとか茎とか根っこはどうなっているのだろうか?

「葉や茎、根からもニオイ物質は出ています。その目的は、基本的に“防衛のため”です」

例えば、ハーブ。葉の表面に、小さなニオイ袋のようなものがたくさんある。手で触ると簡単に破裂する。触れて初めてその独特の芳香に接することができる。サンショウの葉の場合は、表面というよりも葉の隙間辺りにニオイ袋があって、そこにニオイ物質がいっぱい入っている。パチンとたたくと、そのニオイ袋が割れて、独特の芳香が広がるのだという。

どうしてこんなニオイ袋があるのだろう?

「ニオイ袋には、高濃度のニオイ物質が充満しています。それがいきなりパンッとはぜるのです。自分が体長1㎜とか2㎜の虫になったつもりで想像してみてください。目の前に超巨大な風船があって、その中には高濃度のニオイ物質が大量に詰まっている。その風船がパンッと割れたら、いいニオイどころか、“臭い!”と思うでしょう」

ハーブを食べようとしていた虫や鳥、哺乳類でも、とにかく臭いから、嫌がって、逃げる。イタチが窮したときに悪臭を放って敵をひるませることを“イタチの最後っ屁”というが、同様に高濃度のニオイは植物が身を守るための戦略的武器なのだ。

「ニオイ物質は化学物質です。化学物質は反応性もあるので、ある程度以上の高濃度になると毒性があります。自分にとっても毒なので、体の外側の、邪魔にならない所にためておく。それでニオイ袋ができたと考えられます」

同じ花のメシベに花粉が付く「自家受粉」に対し、昆虫や鳥などが他の花の花粉を運んでくる「他家受粉」には、多様な遺伝子の組み合わせというメリットがある。他家受粉の場合、花の色や香りは、昆虫や鳥たちを呼ぶツールだ。香りと運び役にはヒトの嗅覚や好悪では測れない相性がある。

なぜ、ニオイのする植物とそうではないものがあるのか? この疑問への回答としては、2つの仮説があると松井さんは言う。

1つ目は、植物はニオイを放っているが、私たちにその受容体がないためにわからない、という仮説だ。

この仮説には一理ある。例えばガス。ガスにはニオイがあるのだが、私たちにはそれを感じる受容体がない。そのため、ガスに硫黄臭のようなニオイを付けて、ガス漏れなどの危険を察知できるようにしている。

「花はニオイ物質をいっぱい出しています。しかし、花がニオイを発しているのは、花粉媒介をしてくれる昆虫を呼ぶことが目的なので、昆虫たちが感知してくれればそれでいいわけです」

また、キンモクセイのようにニオイの強い植物と、ほのかに香るニオイの弱い植物がある。

「こうしたニオイの強弱も、ヒトが勝手に感じていること。私たちヒトに備わっているニオイセンサーの感度の問題です」

さて、2つ目の仮説は、松井さんの持論だ。

「育種の段階で、ニオイが見捨てられたのではないかと推察しています」

例えば、バラ。大昔から世界各地で育種されてきたが、青い花びらの“ブルーローズ”が究極の目標だった。花びらの色に関心が集中し、香りには注目していなかったのではないかというのだ。

でも、ローズウォーターとかローズオイルとか、バラの香りを生かしたアイテムがあるけれど?

「特殊なバラを原料としています。ダマスクローズというのですが、とても良い香りのバラです。バラの花ならなんでもいいというわけではありません」

実際に育種の過程で香りが見捨てられてきた一例がカーネーションだという。

「カーネーションは、地中海沿岸原産のナデシコ科ナデシコ属の植物です。香りは、野生のナデシコのほうが強い。栽培しやすいとか花がきれいなど、育種には目標があります。しかし、カーネーションの育種では、ニオイにはこだわってこなかった。だから、カーネーションにはニオイがないという報告があります」

さて、ここまでは植物のニオイの有無と強弱についての仮説だったが、植物の種類によってニオイが違う理由も紹介しておこう。

「月下美人という一晩だけ咲く、香りの強い花があります。昼間に強いニオイがする花と月下美人のような夜に強いニオイがする花があります。昼か夜かは、種によって違います」

なぜ、そんな違いがあるのだろうか?

「夜に咲いて強いニオイを放つ花は、ガなど夜の虫たちを誘引します。逆に昼間咲くニオイの強い花は、チョウやミツバチなどに花粉媒介をしてもらうので昼間の虫を誘引します」

花にとって自分の花粉を専用で運んでもらうのがベスト。寄り道しないで、自分の花粉を遠くにいる同じ種に届けてほしい。花粉媒介者には、自分専用の運び屋であってほしいのだ。そのために「私は月下美人です!」と花粉媒介者に呼びかけるかのように、独自のニオイを発する。これが植物の種類によってニオイが違う理由だという。また、月下美人の花の命は一夜限り。限られた時間に花粉媒介者に来てもらうために、より強いニオイを発しているというわけだ。

近年、松井さんが取り組んでいるのは、「植物が、他の植物が出すニオイを感じる」という研究だ。例えばトマトにハスモンヨトウという害虫を乗せると、害虫に喰われたとき特有のニオイを発するという。

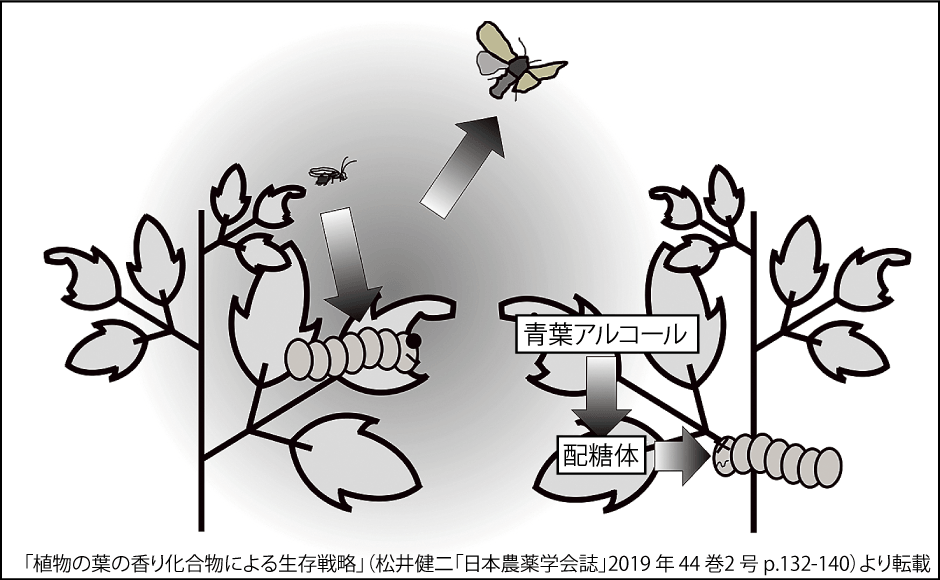

図 隣人のニオイ情報をキャッチして身を守るトマトハスモンヨトウに喰われたトマトは一部の昆虫が禁忌する香り化合物(青葉アルコール)を放散。無傷トマトをこのニオイにさらすと、虫の食欲を減退させる成分を配糖体にして蓄積しているのを松井さんは実験で確認した。隣人のニオイを感じて専守防衛したと考えられる。

「たいがいの植物は自分が食べられているということをわかっていて、“私は今食べられています!”とアピールするニオイを出します」

ヒトの体に傷が生じると、組織の修復と再生を促す体液が分泌され、カサブタとなる。植物も傷を癒やすには、食べられた傷口を早く殺菌してカサブタをつくるのがベスト。そのために香り成分をつくったりしているという。

植物は、香り成分を利用して直接防衛を行うだけではない。自分を食べている害虫を撃退するために間接防衛的にニオイを活用しているという。

「植物は虫に喰われると特有のニオイを発します。そのニオイには、どんな植物がどういう虫に喰われているのかという情報があるといえます」

その情報を巧みに利用して、虫がいる所に飛んでいって寄生するのが寄生バチだ。例えば、青虫に食べられている葉が、それを伝えるニオイを発する。すると、寄生バチがニオイ情報をキャッチし、飛んできて青虫に寄生して卵を産みつける。そして体内で孵化したハチは内側から寄主を摂食する。結果的に、葉を食べる青虫は撃退されるというわけだ。

「自分の敵の天敵は自分の味方、というわけで、植物は喰われたときにニオイを出すことで自分の防衛能力を高めることになります。これが間接防衛です」

私たちの目にニオイは見えないが、自然界では植物が発するたくさんのニオイによる情報が行き交っていると松井さんはいう。そうしたニオイを利用しているのは昆虫だけではない。植物同士も、ニオイ情報を利用していると考えられるのだという。

「植物が虫に喰われてニオイを発すると、その近くの植物が危険を察知して身構えるという研究報告があります。こういう反応をプライミングというのですが、外敵に対しいつでも迎え撃ちできる状態にしておくと、いざ虫が来たとき、素早く強く応答できます」

松井さんの研究室では、昆虫に詳しい京都大学生態学研究センターの高林純示教授と共同で、植物は他の植物が発するニオイ情報をどこでキャッチしたり分析したりしているのか、研究を進めているという。

きれいだとか良いニオイだとか勝手に品定めをしていたが、植物にはヒトが知らない未知なる能力があるようだ。秋が深まればサザンカやヒイラギの花などからいい香りが漂ってくるだろう。冬にはスイセンやロウバイの花の甘い香りも広がる。ミントなど耐寒性のあるハーブの香りも爽やかだ。そんな香りを楽しみながら、植物がニオイに託してどんな情報を発信しているのか想像を巡らしてみるのもいいかもしれない。

植物が放つのは、魅力的なニオイばかりではない。ヒトが悪臭と感じるニオイを放つ植物もある。ショクダイオオコンニャクは数年に一度開花するが、その花のニオイは非常に臭い。糞臭だという。世界最大の花として知られるラフレシアも、ヒトにとっては臭い、嫌なニオイを発する。ヒトにとっては悪臭でも、動物たちの中にはそういう腐ったような嫌なニオイを好むものもいる。典型的なのが、ハエだ。実は、ハエも花粉を運ぶ。「悪臭を放つ花もまた花粉媒介者をそのニオイで誘引しているのです。自分のための花粉媒介者を呼び寄せるためにはどうしたらいいのか、きっと長い年月をかけて試行錯誤して、進化してきたのでしょう」と松井さんは考察する。